【図解】意外に簡単に作成できる「自筆証書遺言書」の書き方

自分の中で「この財産はあの人に残したい」という明確な気持ちがあっても、遺言という形で記しておかなくては法的には無力です。遺言書の作成には、公証役場へ行き手続をするものもありますが、今回は一番手軽に作成のできる、自筆証書遺言についてまとめました。記入例から保管方法までをまとめましたので、参考にして遺言を作成してみてはいかがでしょうか。

目次

自筆証書遺言とは

遺言には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。公正証書遺言・秘密証書遺言は公証役場へ行き、第三者の手を借りなければ作成できないものですが、自筆証書遺言はひとりで作成することが可能です。

自筆証書遺言とはその名のとおり、全文を自筆で記入する遺言のことです。パソコンの使用や代筆は認められていません。書面に最初から最後まで自ら記入することが必要です。

また遺言の内容は何を書いても自由ですが、法的に有効かどうかは別問題となります。自分の伝えたいことが「法的な効力があるかどうか」を確認してから記入するようにしましょう。

自筆証書遺言の書き方とポイント

遺言に記載する内容を決めたら、次のものを用意します。

筆記用具/記載用紙/印鑑/朱肉/封筒/のり

筆記用具や記載用紙に指定はありません。筆やボールペンなど何でもかまいません。しかし鉛筆など消せるものは避けましょう。印鑑にも指定はありませんが、実印を使うようにしましょう。

記載する上で厳守しなければいけないことは次のとおりです。

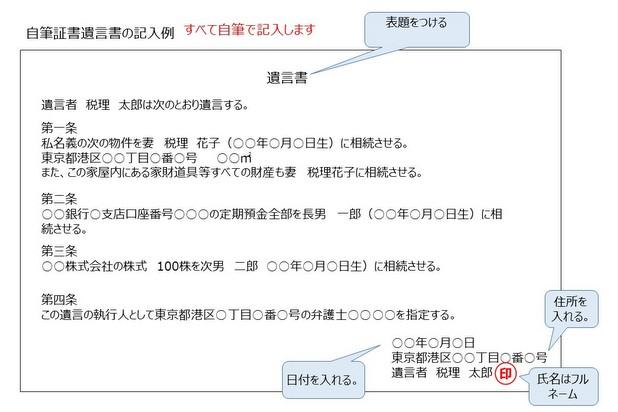

全文を自筆で記入する。

作成日付を**年**月**日のように日付を特定できるように記入する。

自分で署名捺印をする。

1枚で書き終わらない場合はホチキスでまとめ、署名の捺印と同じ印鑑を使用して割印をする。

遺言の内容はわかりやすく正確に記入しましょう。遺贈について記載する箇所では、だれにどの財産を与えるのか特定できるようにします。例えば、それぞれの財産について以下を記載しましょう。

土地の場合は地番・面積

預貯金は銀行名・支店名・口座の種類・口座番号

株式は会社名・株数

自筆証書遺言の記入例

遺言書の記載例は以下の通りです。すべてを自筆で記入します。

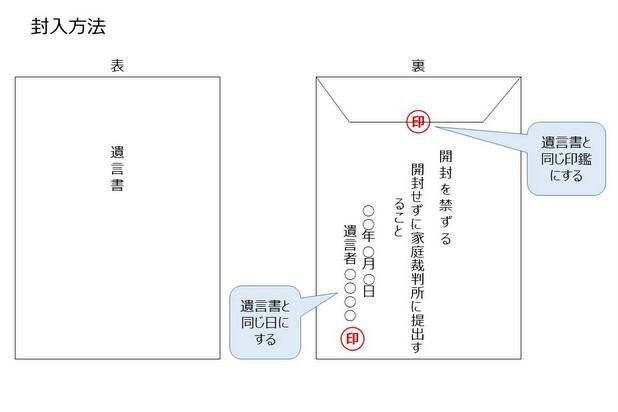

自筆証書遺言の封入方法

自筆証書遺言は封入・封印をしなくても法的に有効となります。しかし、変造を避ける為に封入・封印をするようにしましょう。

封印のある遺言書の開封には、家庭裁判所での検認が必要となります。発見時にそのまま開封することを防ぐ為「開封せずに家庭裁判所に提出すること」と書いておくとよいでしょう。

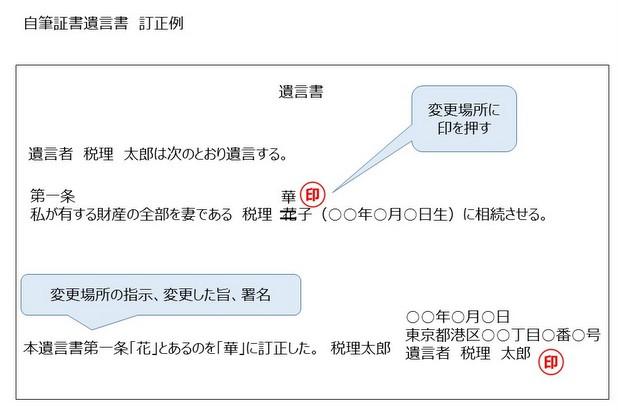

遺言書の訂正・保管方法

書き間違いや訂正をしたいときには、厳格に決められた方法でしなければなりません。訂正方法は以下の通りです。訂正が多い場合は書き直しをするようにしましょう。

保管場所は、簡単に見つかる場所では変造や破棄などのおそれがあります。しかし、亡くなったときに見つけられない場所では意味がありません。次のような場所に保管するとよいでしょう。

- 自宅内の金庫や仏壇

- 銀行の貸金庫

- 後見人に預ける

- 遺言執行者となる相続人に預ける

- 税理士や弁護士・司法書士などの専門家に預ける

- 親友に預ける

おわりに

内容にもよりますが、遺言書の作成は意外と簡単にできます。自分の財産をどのように分ければ良いのか、判断に迷った時は専門家の意見も参考にしましょう。書き直しをした場合は前回のものを忘れずに破棄するようにしてください。

税理士をお探しの方は税理士紹介サービスをご利用ください。

もっと記事を読みたい方はこちら

無料会員登録でメルマガをお届け!