会社員やアルバイトのための確定申告~How to 確定申告~

元 国税局職員 さんきゅう倉田です。

どんな場合に確定申告をすればいいかが分かったら、さっそく申告してみましょう。確定申告書が送られてきてなければ、税務署に取りに行くか、国税庁のホームページから印刷しましょう。プリンターがご自宅になければ、セブンイレブンが便利です。『netprint』というアプリを入れると、セブンイレブンで印刷できます。

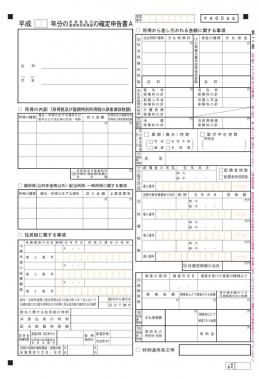

確定申告書Aの書き方

給与所得、雑所得、配当所得、一時所得の申告だけが申告対象の方は、確定申告書Aを使用します。これとは別に、確定申告書Bというものがあります。BはAよりも多くの種類の所得に対応しています。個人事業の方は確定申告書Bを使用します。

所得には10種類ありますが、確定申告書Aに出てくるのは4種類です。以下、簡単に説明します。

給与所得は、会社員やパート・アルバイトの方のお給料所得です。

雑所得は、他の所得のどれにも当てはまらないときの所得です。多くは副業収入。例えば、メルカリなどでの転売利益や、本業以外の人の原稿料や印税、講演料などが含まれます。なお、年金も雑所得に含まれます。

配当所得は、配当もらったときの所得です。企業から配当をもらったとき、「配当」と書いてあります。

一時所得は、懸賞や福引、競馬や競輪などのギャンブル、企業から無償で物をもらったとき、拾ったお金を警察に届けて半年間落とし主が現れずにお金をもらったり落とし主がからお礼をもらったとき、埋蔵金を見つけたときの所得です。ただし、控除があるため、年間50万円までであれば、課税はされません。

上記以外の所得がある場合には、確定申告書Bを使います。Bだと少し記入欄が増えますが、システムは同じです。

「住所や氏名」等の書き方

では、さっそく記入しましょう。

まず、住所と名前と生年月日を書きます。

住所は提出日に住んでいるところです。

「平成 年1月1日の住所」は、今年の1月1日と確定申告書の提出日の住所が違う場合に書きます。国民は、所得税と別に住民税も納税する義務がありますが、所得税申告書は住民税の計算を兼ねており、住民税の計算表を別途作成することはありません。そして、確定申告書を税務署に送ると、税務署経由で市役所や区役所に情報が行くようになっています。

住民税は、1月1日に住所地がある市区町村に課税する権利がありますが、前年度中に引っ越しをした場合、現在の住所地の市区町村だけを記載すると、課税する権利がある市役所や区役所に情報が行かず混乱してしまいます。住民税を課税する権利がある市役所や区役所に情報を提供するために、2段書きが求められているのです。

世帯主の氏名、その横に続柄(つづきがら)を書きます。「世帯主との」ですから、世帯主に対する自分のポジションを書きます。「本人」か「子」と書くことが多いのではないでしょうか。

生年月日を書きます。昭和は「3」、平成は「4」と書いてから何年何月何日と続きます。

「収入金額等」欄の書き方

次は、「収入金額等」を書きます。

会社員やパート・アルバイトの方であれば、(ア)「給与」の欄に源泉徴収票の「支払金額」を記入します。複数の源泉徴収票があれば、合計して書きます。

(イ)(ウ)(エ)(オ)は、もらった金額を書きます。公的年金は源泉徴収票、配当は支払調書の金額になります。

「所得金額」欄の書き方

次は、「所得金額」を書きます。

給与は、「給与所得控除」というシステムがあるので、(ア)から「給与所得控除額」を引いて(1)に記入します。国税庁のホームページの給与所得控除のページの一番下までスクロールしたところにあるテキストボックスに(ア)を入れると(1)を教えてくれます。

雑の(イ)は、公的年金控除額を引いて(2)に記入します。(ウ)は、 必要経費を引いて(2)に記入します。国税庁によると、公的年金等控除額は、受給者の年齢、年金の収入金額に応じて定められています。

現行制度では、65歳未満の人は年間70万円までであれば無税、65歳以上の人は年間120万円までであれば無税となっています。

配当は、(エ)から株式取得のための借入金の利子を引いて、(3)に記入します。

一時は、(オ)から経費と50万円を引いて、(4)に記入します。

「所得から差し引かれる金額」欄の書き方

次は、「所得から差し引かれる金額」です。

ここには、いろんな種類の控除を書きます。控除を受ける場合、ほとんどの場合「証明書」の添付が必要です(ただし、電子申告をする場合、証明書の添付が免除されることも多くあります)。会社勤めの場合は、源泉徴収票にほとんどの控除が記載されています。それを書き写してください。源泉徴収票を提出するので「証明書」の提出は不要です。

社会保険料控除(6)は、源泉徴収票を見て記入します。それ以外に支払があるなら、合わせて書きます。

小規模企業共済等掛金控除(7)は、イデコ、DC、401K、確定拠出年金が含まれます。控除証明書の金額を書いてください。

生命保険料控除(8)は、(6)に同じです。

地震保険控除(9)は、上に同じです。

配偶者控除(12)は、合計所得金額が38万円以下(給与所得控除があるため、給与の場合、年間103万円以下)の妻か夫がいるときに使います。可能なら配偶者控除を受けるより働いた方が良い、と小生は考えます。基本的には、控除が適用になるかどうかは、源泉徴収票に書いてあります。

扶養控除(14)は、16歳以上の扶養家族がいるときに使います。1人につき38万円ですが、70歳以上の人を扶養に入れていると扶養金額が上がります。

基礎控除(15)は、全員が使います。38万円です。

雑損控除(17)は、盗難や横領、災害にあった場合に使います。適用できる場合は少ないので、利用できる方は少ないです。詳しくは、「会社員やアルバイトのための確定申告~確定申告をするのはどんなとき~」の記事に書きましたので、ご覧ください。

医療費控除(18)は、医療費が1年間で10万円以上になると使うことができます。生計が一緒の場合(家計のお財布が同じ)、家族の分も含めることができます。10万円を超えないと適用できないため、出産か大怪我か大病、保険外医療を受けたときなどに使うことが多いと思います。所得が200万円未満の場合、10万円未満でも使えます。

寄附金控除(19)は、ふるさと納税やユニセフに寄付したときに使います。返礼品の還元率は、総務省からの指示で決まっています。地方の特産品は、地元での価格を還元率の計算に用いています。

合計(20)には、合計を書きます。

「税金の計算」欄の書き方

次は、「税金の計算」です。

課税される所得金額(21)には、(5)-(20)の結果を記入します。ここで、千円未満を切り捨てます。000と印字してあります。数字が小さくなると、納める金額が少なくなります。

上の(21)に対する税額(22)は、(21)に税率をかけます。所得税は、累進課税制度をとっていますので、所得が上がると、税率も上がります。税率はこちらの国税局ホームページをご参照ください。

住宅借入金等特別控除(24)は、住宅ローン減税の金額です。概ね、ローン残高の1%を控除できます。

(32)(34)(35)(36)は、計算式が書いてあります。

所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額(38)は、「支払調書」や「源泉徴収票」の源泉徴収税額を全て足して書きます。

「所得税及び復興特別所得税の申告納税額」の計算結果がプラスのとき、納める税金(39)にその結果を。マイナスのとき、還付される税金(40)にその結果を書きます。還付の場合は、ずうっと下の方に行った「還付される税金の受取場所」に、預金口座も書きます。

確定申告書Aの右側の書き方

社会保険料控除や小規模企業共済、生命保険料控除、扶養親族の状況など、表面に記載されている詳細を記載します。

記入完了後は、捺印・提出・納税を

記入が終わったら、印鑑を押します。押すのは2ヶ所。

- 確定申告書Aの名前の横

- 確定申告書Aの1枚目をめくって、1と同じ場所

印鑑を押したら、あとは提出するだけです。管轄の税務署に、直接持って行くか郵送します。

提出するもの

- 確定申告書A

- 確定申告書Aの控え

- 源泉徴収票、支払調書、各種控除証明書

- 郵送で提出するなら92円切手を貼った封筒(控えを送ってくれます)

管轄の税務署は、『◯◯区 税務署』で検索すると出てきます。1週間ほどで、控えが戻ってきますので、自宅で保管してください。還付なら、目安としては3週間ほどで振り込まれます。納税の場合は、3月15日までに納税が必要になります。税務署又は金融機関で納めることができます。

おわりに

確定申告書の作成は以上になります。足りない点、分からない点は、税務署に電話して『国税電話相談センター』に繋いでもらいましょう。職員が、親切、且つ、丁寧に、教えてくれます。無料です。

もっと記事を読みたい方はこちら

無料会員登録でメルマガをお届け!