アマゾン「インフラただ乗り」のDNA 租税回避のため、先住民居留地での創業も模索

法人税

国際的な租税回避の問題がクローズアップされることの多い「アマゾン」。共同通信が12月22日、アマゾンが日本国内の販売額を日本法人の売上高に計上する方針に転換して、2017年と2018年12月期の2年間で計300億円弱の法人税を納付したと報じたが、批判が高まる中でようやく方針転換したともいえる。

ジャーナリストの横田増生氏は、近著『潜入ルポ amazon帝国』で、租税回避の考え方が「アマゾン」のDNAに刻み込まれていると指摘している。

「税金によって作られる道路や上下水道、病院などの社会インフラを活用しながらも、あらゆる手を使って納税額を最小限に抑え、その分を事業発展に使うという『フリーライダー(ただ乗り)』のDNAだ」(同書P274)

共同通信の「納税報道」についても、横田氏は「法人税を払ったのはいいけれど、2年で300億円というのは少ないのではないか」と話す。

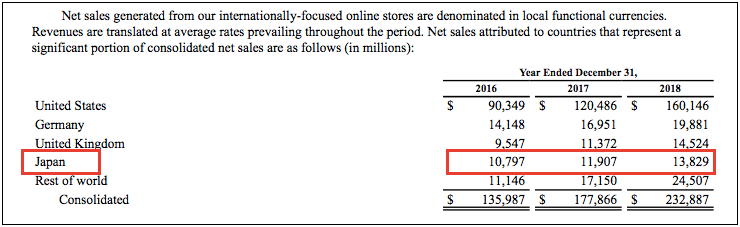

アマゾンの年次報告書によると、2017年と2018年の日本での売上高の合計は、1ドル110円で換算して2兆8000億円強。

「1兆円以上の売り上げがある企業なら、たとえ(日本法人が)合弁会社になってその義務はなくとも、決算公告ぐらい自らのウェブサイトでするべきではないだろうか」

●アマゾンの法人税が少なくなるカラクリ

『amazon帝国』で注目すべき事例として取り上げられているのが、官報に掲載されたアマゾンジャパン株式会社とアマゾンジャパン・ロジスティクス株式会社の2014年12月期の決算公告だ。

アマゾンジャパン株式会社の売上高が316億円強であるのに対して、法人税が4億5000万円強。アマゾンジャパン・ロジスティクス株式会社の売上高が582億円に対して、法人税が6億円強。合計すると、売上高899億円強に対して、法人税が10億8000万円となる。

一方、米アマゾンの年次報告書によると、2014年の日本での売上高は79億1200万ドル(平均1ドル105円で計算すると、8300億円)で、決算公告の売上高899億円強と比べると、10倍近くの差がある。

『amazon帝国』では、そのカラクリについて、東京財団の森信茂樹氏の考え方を紹介している。それは、アメリカのアマゾン本社が、日本国内の物流業務を日本法人に代行させて、その委託手数料を支払い、日本法人の売上高と法人税を圧縮しているという考え方だ。

このような問題に対しては、日本政府も対策をとってきたが、今回報じられているような法人税納付の方針転換がなければ、日米における税制の配分を変えるためには、日米租税条約を改正する必要があったそうだ。横田氏は次のように語る。

「そもそもアマゾンジャパンは1998年の設立以来、企業の義務とされる決算公告を2014年12月期の1度しかしていません。2016年には、義務のない『合同会社』になってしまった。とにかく秘密主義。決算数字を公表したくないんでしょう」

●節税のために、先住民居留地を本社にしようと試みた

このような租税回避をアマゾンは世界中で繰り広げており、そのDNAは創業の時からあったのではないかと、横田氏はみている。

『amazon帝国』では、米ネットメディア「Fast Company」の1996年のインタビューに、アマゾンの創業者でCEOのジェフ・ベゾス氏が、税金対策について語った場面が紹介されている。

90年代当時は、ネット企業が、アメリカで日本の消費税にあたる売上税を納めないといけないのは、本社や配送センターがある一部の州だけでよかった。

このため、ベゾス氏は1994年に創業する際に、人口の少ないワシントン州(589万人)を選んだという。米国全体の2%の人口しかいない。

その後、1996年にアマゾン・ドット・コムとして再登記する際には、売上税が課税されないデラウェア州を本社に選んだ(現在はワシントン州シアトル)。

さらに、このインタビューでは、先住民居留地でのビジネスには税金がかからないため、創業の際に、サンフランシスコ近郊の先住民居留地に本社を置こうと試みていていたことも語られている。

「税金がかからないのは、歴史的に差別されてきたネイティブアメリカンを雇用する見返りです。州側が提案を受け入れなかったのは、ただの節税法だと思われたからでしょう。ベゾス氏は、税金を罰金ぐらいにしか考えていないのではないでしょうか」

「企業の社会的責任(CSR)」も問われる現代にあって、「アマゾンは、社会インフラなど、自分たちの事業以外には投資しようとしないフリーライダーだ。追及されたら払う、ということを繰り返してきた」と横田氏は話している。