NHK受信料「テレビ税じゃない」ならナニ? 「特別扱い」はなぜか

税金・お金

NHKの受信料制度を合憲とした最高裁大法廷判決(2017年12月)からおよそ1年。「受信契約の強制」と、憲法が保障する「契約の自由」の関係などが争点になりましたが、適法と判断されました。

NHKの放送電波を受信できるテレビ(受信設備)があれば、契約が必要ということです。しかし、ユーザー側に「NHKが映らないテレビ」という選択肢はありません。事実上、テレビとNHKとの契約はセットです。

これは「テレビ税」ではないか、と感じる人もいるでしょう。受信料とはどのように位置付けられているのか。歴史を振り返ってみます。(編集部・園田昌也)

●1950年にもあった「税金」議論

受信料の性格をめぐっては、放送法(1950年)の成立当時にも、さまざまな議論がありました。その中には「税金なのではないか」という意見も含まれています。

「もっぱら民間放送だけを聞いている場合でも、この聴取料(編注:テレビ放送は1953年スタート。ラジオ聴取料は1968年に廃止)を納めねばならないのでありまして、いわばこれは放送の受信機を持っているということのための、一種の税金みたいなものではないかという意見も出て参るのであります」(衆・電気通信委員会、1950年2月2日)

これは網島毅電波監理長官の発言です。こうした懸念などもあり、放送法では受信料の徴収について強制性が薄められることになりました。

●「良質」な放送を支える「特殊な負担金」

「受信料は税金のようなものだ」という比喩は、今も国会でたびたび使われています。

ただし、政府見解は税金ではないというものです。最高裁の事件で、金田勝年法務大臣が2017年に提出した意見書では、(1)NHKが国や地方公共団体ではないこと、(2)強制徴収が認められていないこと、などから受信料の税金性を否定しています。

テレビ税ではないなら、一体なんなのか。受信料の性格は「特殊な負担金」と説明されています。

「国家機関ではない独特の法人として設けられたNHKに徴収権が認められたところの、その維持運営のための『受信料』という名の特殊な負担金」(臨時放送関係法制調査会答申、1964年)

ここでの「負担金」とは、「公共放送を維持するための財源」という意味です。たとえば、竹中平蔵総務大臣は2006年に次のように答弁しています。

「一般に受信料といいますと、サービスの対価というようなとらえ方が一般的かもしれませんが、基本的にはこれは負担金と解すべきであるというふうにされているところでございます。

放送のための税金でもなく、NHKに一定の業務を負わせるための一種の負担金として法律が創設したものというふうに解釈しているところでございます」(衆・総務委員会、2006年2月16日)

NHKに負わせる「業務」とは主として、知る権利をみたし、民主主義を発達させることです。放送法15条は、NHKの目的について「公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組」を放送することとしています。

NHKは受信料の必要性について、特定の個人、団体、国家機関などからの独立をあげており、先の最高裁判決もこれを支持しました。

「何者にも歪められない、公正・公平な放送」。それこそがNHKの存在意義であり、みんなでお金を負担して、維持していこうということです。

●2004年「不正支出」で支払い拒否相次ぐ

このようにNHKには、高い公共性、公正・公平性が求められます。

しかし、2004年7月、その信頼が大きく揺らぐ出来事がありました。NHKのチーフプロデューサーによる巨額の番組制作費の着服が明らかになったのです。

以降、NHKの不正支出が次々に明らかになり、受信料の支払い拒否や保留が相次ぎました。総数は一時最大128万件(2005年11月末)に達したといいます。

この年の春、まだ不正が明らかになる前、NHKの海老沢勝二会長は次のように述べていました。

「(受信料には)税金のように強制力がありません。ひたすら私どもが視聴者の理解を得ながら、視聴者の信頼を得ながら、受信料の収納に当たっている。そして、受信料を払わなくても罰則規定がない。そういう非常に性善説に立った受信料制度だろう。世界にこういう例はありません」(衆・総務委員会、2004年3月18日)

放送法では、テレビの持ち主に対して、契約義務を定めているものの、受信料の支払い義務までは求めていません。

支払い拒否は、そんな「性善説」に基づいたシステムの行き詰まりを示したものでした。

●受信料未払いに対し、法的手段をとる

支払い拒否の広がりは、NHKにとって存続の危機でもあります。そこで、国会や会計検査院などが、支払率の向上を求めました。ここから受信料徴収が強化されていきます。

NHKは2006年11月、受信契約を結んでいない世帯・事業所に初めて「支払督促」を行いました。以降、裁判で争われる例も出てきます。

会計検査院が、ホテル「東横イン」の受信契約率が5%だと指摘したことなどから、事業所からの徴収も強化します。東横インについては2018年9月、東京高裁で19億円余りの支払いを命じる判決が出ています(最高裁に係属中)。

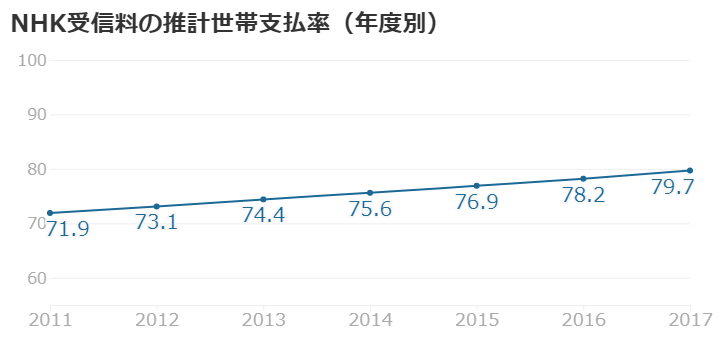

この結果、受信料の支払率は、初めて公式発表された2011年度末値から毎年上昇。2017年の最高裁判決のあとは急増したといい、2017年度末で79.7%になりました。

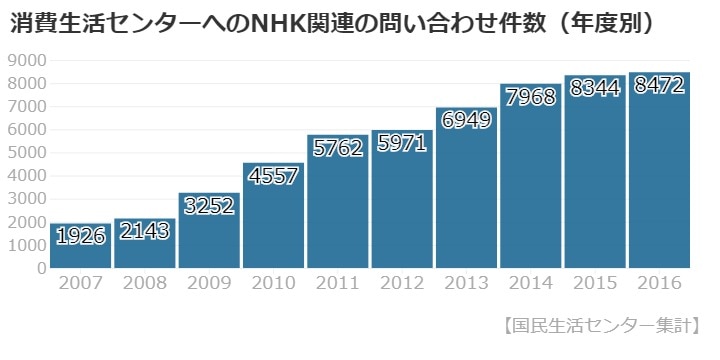

一方で、徴収が強化されたことで、消費者トラブルは増えているようです。全国の消費生活センターに寄せられたNHK関連の相談件数は、2007年の約2000件から2016年には約8500件に増えました。

すべての詳細は明らかではないものの、「契約を執拗に迫られた」「受信装置がないのに契約させられた」など、契約に際しての相談が複数みられます。

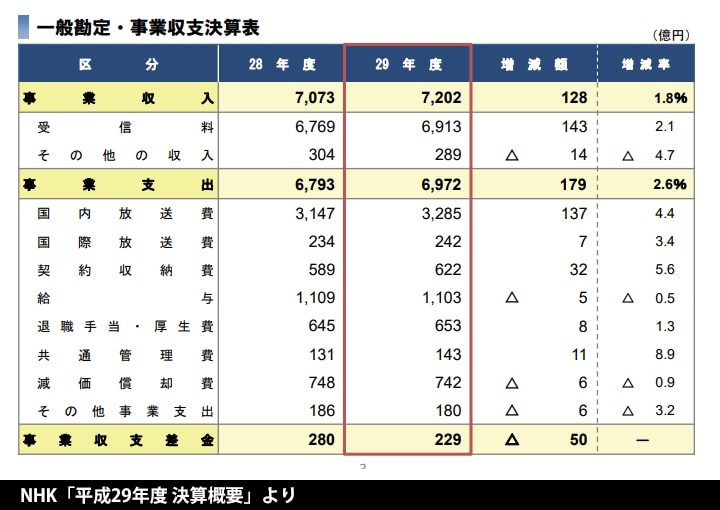

また、契約・徴収には、外部業者の活用や事務処理などの費用(契約収納費)もかかります。2017年度の契約収納費は622億円。受信料収入(6913億円)の1割弱もかかっています。放送法上、支払率を上げなくてはならないとはいえ、相当な金額です。

こうした契約収納費の多さや、受信料を払っている人といない人がいる不公平感はたびたび指摘されてきました。国会でも、支払いを法律で義務付けたり、税金化する案が議論されたことがありましたが、実現には至っていません。

●疲弊する放送法、国民的議論を

「NHKが映らないテレビ」がない以上、徴収が強化されれば、「税金」との不満もくすぶります。近年はNHKを相手に裁判を起こす人も出てきました。たとえば、テレビを持っていないワンセグユーザーに受信契約の締結義務があるかが争われた裁判です。

2016年8月、さいたま地裁は、ワンセグのみなら締結義務はないと判断しました。判決の中では、受信料は税金に類するものだとも述べられています。形式的には「租税」に当たらないものの、NHKは「国家機関に準じた性格を有する」ことが根拠とされていました。

ただし、この裁判は、2017年12月の最高裁判決後にあった控訴審判決で逆転敗訴。ほかのワンセグ裁判では、すべてNHKが勝訴しています。

とはいえ、ワンセグ裁判は、1950年の放送法制定当時には想定されていなかった状況が出てきていることを明るみにしたと言ってよいでしょう。

NHKは2019年度から、インターネットへの常時同時配信を始める予定です。当面は、ネットしかないのに受信料を徴収されるということはなさそうです。しかし、今後の制度設計次第では、いずれ「ネット税」と揶揄される日が来るかもしれません。

放送法ができた当時と違い、現代にはたくさんのメディアがあります。一方で、新聞をはじめ、その経営環境は厳しさを増しています。災害報道などでNHKが圧倒的な存在感を発揮できるのは、お金とノウハウがあればこそです。こうした要素も検討しながら、NHKにどういう役割を求め、どの程度の「負担」をしていくのか――。

2019年の通常国会では、ネットに常時同時配信するために必要な放送法の改正案が提出される見込みです。この機会に国民的な議論が起こることへの期待もあります。