炎上の妊婦加算、9カ月で崩壊 産婦人科医「マイナスのイメージ先行」

税金・お金

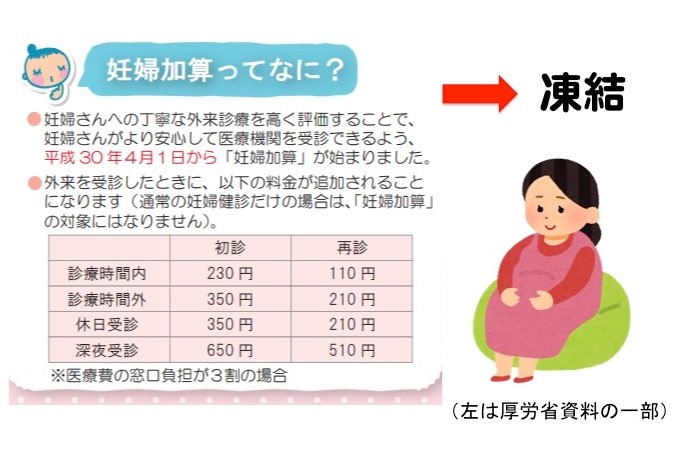

「妊婦税だ」などの批判があいつぎ、「妊婦加算」は炎上したあげくに、2019年1月からの凍結が決まりました。4月の導入からわずか9カ月。厚生労働省の諮問に対して中央社会保険医療協議会(中医協)が「やむをえない」と了承したためです。

妊婦加算は、「妊婦の診察に積極的な医療機関を増やし、妊婦がより一層安心して医療を受けられる体制の構築を目的としたもの」(中医協)ですが、産婦人科医はどのように考えるのでしょうか。

みずからも出産・育児の経験がある産婦人科医の女性・ミナミさん(仮名・30代)が12月下旬、弁護士ドットコムニュースの取材に応じ、「意義がある制度なのに、妊婦加算はマイナスのイメージが先行しすぎてしまったと思います」と残念そうに話しました。

●妊婦加算は「妊婦税」ではない

妊娠中の女性が、医療機関を外来受診したときに料金負担が増える(初診で230円、再診で110円などの窓口負担増)ことから、「妊婦税」との受けとめが広がりました。

ミナミさんは「妊婦加算が炎上してしまったことに驚きましたし、妊婦税という呼び方にも疑問を感じました。妊婦加算は税金ではなく、妊娠中の女性を守るための医療費です。

また、妊婦加算という名称があまり良くないと思いました。妊婦だから加算されてしまう、妊婦だとお金がかかるのか、などマイナスのイメージを抱いてしまった人も少なくないのではないでしょうか」と話します。

●ハイリスクな妊婦が増えている

近年、高齢出産や10代の妊娠など、合併症を引き起こしやすいハイリスクな妊婦が増えているというのが、ミナミさんの実感です。

「合併症を引き起こしてしまうと、医療費もそれだけかかってしまいます。また、合併症を引き起こした妊婦さんに医療を提供できる病院は限られているので、大病院など特定の施設に負担がかかっているという現状もあります。

妊婦加算は、医療者側の『お金をとっているのだからしっかりみよう』という意識を高め、このような周産期医療の現状をカバーできるものであってほしいと思っていました」。

また、国民への周知のあり方に問題があったとも指摘します。

「妊婦加算は突然出てきたというイメージがあります。導入する2年前ぐらいから、政府がもっと周知徹底すべきだったのではないでしょうか。

周産期医療にどれだけの費用がかかるのかなど、もっとシステムの説明が事前にあれば、マイナスのイメージが先行することはなかったのではと思います」

●「どういう場合に加算するのか」を明瞭に

妊婦加算はいったん「凍結」されるものの、中医協では今後も妊婦が安心できる医療提供体制などについて総合的な議論は続けていくといいます。今回の「炎上」を教訓に、違った仕組みが将来的に導入される可能性もありそうです。

ミナミさんは子どもを育てる1人の女性として、「子どもが生まれた後はもっとお金がかかると考えると、今回凍結された妊婦加算の額が大きすぎるということはないと思います」としたうえで、今後について「どういう場合に加算するのかをもっと明瞭化すべきでは」と提案します。

「たとえば、受診した病院でほかの病院に行くように促されただけの場合は妊婦加算をとらず、医療行為をした場合のみ加算をとるという方法などが考えられると思います。もっと分かりやすく、納得できる説明が必要です」。