就業規則とは?どうやって作るの?就業規則の作り方まとめ

就業規則は、会社が従業員を雇うときのルールブックのような役割を担うものです。従業員を雇う場合には、必ずといっていいほど必要になるものですが、初めて従業員を雇うときや、就業規則の作成が必要になったときに、どのように作成したらよいか頭を悩ますものです。

そこで、このページでは、事業主の方向けに就業規則とはなにか、その作成や変更方法について手順やポイントをご紹介していきます。

目次

就業規則とは

就業規則とは就業上必要な「労働時間」「賃金」「服務規律」などを定めたもののことです。簡単にいえば、会社運営のための規則となります。事業主には、この就業規則の作成が労働基準法によって義務付けられています。

就業規則の目的

賃金の未払いや、労働時間・退職金や有給休暇など問題が起こりやすい様々な点で、事業主と従業員とのトラブルを未然に防止するための規則でもあります。会社を守るため、従業員の安心のために必要なものです。

また、会社をより発展させていくために、就業規則を通して理念や価値観を従業員に向けて発信することもできます。このような多様な目的があるため、就業規則が必要であると考えられるのです。

作成義務の範囲

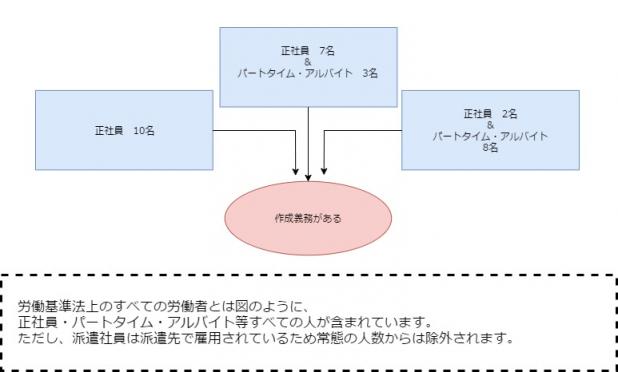

就業規則の作成が義務付けられるのは、企業単位ではなく事業場(事務所・店舗等)ごとです。事業所ごとに労働者の常態(平常の状態)が10人以上になると、事業主は必ず就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならないと定められています。

また、10人未満の場合は義務ではありませんが、作成することが望ましいとされています。そして、就業規則はすべての労働者に適用されるようにすることが必要です。

就業規則とその他契約の関係性

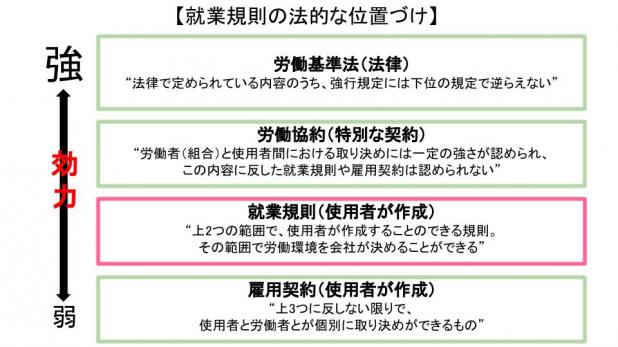

就業規則とその他の主な雇用に関する契約や、法令の関係を図にすると下記のとおりとなります。このように、それぞれが、効力がより強い契約内容や法令に反しないように定めなければいけません。

就業規則の作成する内容について

就業規則は、基本的に「絶対的必要記載事項」「相対的必要記載事項」「任意記載事項」の”3種類の事項で就業規則を作成”します。

内容は以下のとおりです。

絶対的必要記載事項とは

必ず記載しなければならない事項のことです。

| 労働時間 | 始業および終業の時間、休憩時間、休日、休暇に関する事項 |

|---|---|

| 給料 | 臨時の賃金等以外の賃金の決定、計算・支払い方法、賃金の締め日と支払いの時期、昇給に関する事項 |

| 退職 | 退職(解雇などの事由も含む)に関する事項 |

相対的必要記載事項(ボーナス・最低賃金)

規則として取り決めたものがあれば、漏らさずに就業規則に記載しなければならない事項のことです。

| 退職金 | 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、計算・支払い方法や時期に関する事項 |

|---|---|

| ボーナス・最低賃金 | 退職手当を除いた臨時の賃金や、最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 |

| 経費・費用負担 | 労働者に食費、作業用日その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 |

| 安全・衛生 | 安全・衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 |

| 職業訓練・試用期間 | 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 |

| 労働災害 | 災害や業務外での怪我・病気の扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 |

| 表彰・制裁 | 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 |

| その他 | 以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においてはこれに関する事項 |

任意記載事項とは

上記以外の事項についても、それらが法令または労働協約に反しないものであれば、任意で記載します。

必要に応じて雇用形態・事業場ごとに作成する

もし、就業規則がひとつしかなければ、その内容がすべての従業員に全面的に適用されることになります。

しかしながら、雇用形態や事業場によって、勤務の仕方などが異なることが多いため、例えばパートタイムの方だけに適用される「パートタイム労働者就業規則」を作成するなど、条件によって就業規則を作成することが望ましいとされています。

その際は、適用する範囲の定義を明確にすることが必須です。

作成時の4つのポイント

必要事項の他に、作成する際のポイントもおさえておきましょう。

わかりやすく明確に

複雑であったり、抽象的でわかりづらい内容であると、解釈をめぐってトラブルが起きてしまう可能性があります。誰でも理解できるように”わかりやすく明確な内容にしましょう”。

事業場の実態に合ったものにする

労働時間、賃金等の労働条件や、職場規律などについて、”職場の状況に合わせた”内容で作成をします。

無効になる場合もある

法令や労働協約に反する内容の就業規則があった場合、”その部分については無効”となります。

勝手に変更してはならない

作成するのは事業主ですが、労働者が与り知らぬところで一方的に不利益に変更されたりすることがあってはいけません。労働基準法により、就業規則を変更する際は、”労働者の代表に意見を聴かなければならない”とされています。

労働者の代表とは、労働者全員の意思に基づき選出された人。もしくは、労働者の過半数で組織する労働組合のことを指します。このため、労働者の代表を定めていない場合には、就業規則の作成時に合わせて決定することが必要です。

就業規則の作成方法

ここまででお話したポイントや注意点をふまえて、作成方法について、順を追ってご説明いたします。

社会保険労務士に依頼する方法や、無料で使用できるテンプレートを使って作成する方法などがあります。

事業主が自力(独自)で作成する場合は、他社の就業規則の内容をアレンジして使ったり、テンプレート(雛形)のまま作成することが多いようですが、”今の会社の実態に合っているか、様々な事例を想定して作成できているか”が重要となります。

事前準備をする

就業規則を作成するために、まずは以下の準備を行います。

- 現状把握

現状の把握のために、情報収集と分析をします。社内の労務管理に関わる資料、帳票類を集め、労働条件の実態や従業員の勤務実態(遅刻・欠勤・違反など)について把握することが必要です。

- 内容の検討

就業体系(パート・アルバイト・正社員等)が異なる社員を分類して、一覧にしたり、現在問題になっていること、改善したいと思っていることや、トラブルになりそうな事例などを洗い出しておきましょう。

- リーガルチェック

雛形をうまく利用して、条文ごとに内容を当てはめていくと作成しやすいでしょう。

作成できたら、法令に反している内容はないか検証します。労働関係の法律は頻繁に改正されていますが、各都道府県労働局のホームページで最新の法改正が確認できるようになっています。

- 原案作成

1~3までの内容を元に作成します。

わかりやすく明確な内容になっているか。誰が読んでもわかる内容になっているか。会社の理念や価値観が盛り込まれているか。などを再度確認しましょう。

- 意見徴収

労働者の代表を選出して、作成した原案を確認してもらいます。そして、意見書を作成し、意見とサインを書いてもらいましょう。

就業規則届を作成

就業規則届けと意見書を添付して会社印を押印し、管轄の行政官庁(労働基準監督署)へ2部届け出ます。受付印が押印された控えが返却されるので、会社で保管します。また、内容を変更した際も同様の対応が必要です。

従業員に周知をする

以上で手続きは完了となりますが、作成した就業規則は従業員に周知しなければなりません。

労働者が、必要なときに容易に確認できる状態にあることが、周知となる条件であるとされています。このことから、従業員に1部ずつ配布したり、常時閲覧可能な場所に文書を掲載しておくなどの対応が必要となります。

就業規則作成時のチェックリスト

作成内容について適切であるか、チェックができるリストを以下にご用意いたしましので、ご活用ください。

| 区分 | チェック項目 | YES | NO |

|---|---|---|---|

| 作成・手続 | 労働者の代表の意見を聴取し、意見書を作成した | ||

| 事業場の実態に合った内容である | |||

| 届出 | 事業場ごとに所轄の労働基準監督署へ届出る | ||

| 周知 | 従業員がいつでも閲覧できる状態である | ||

| 総則 | 目的・適用範囲・規則の遵守 | ||

| 採用 | 採用手続・採用時の提出書類と提出期限 | ||

| 試用期間・職業訓練・労働条件 | |||

| 異動 | 人事異動・出向 | ||

| 休職 | 休職時の復職や退職 | ||

| うつ病やメンタル的な病気での対応(休職・復職・退職) | |||

| 服務規律 | 労働者が遵守すべき事項 | ||

| セクハラ・パワハラなどのハラスメント | |||

| 個人情報保護・機密保持 | |||

| 競業避止義務 | |||

| 労働時間の記録や遅刻・早退・欠勤等の扱い | |||

| 労働時間 | 労働時間・休憩時間 | ||

| 休日 | 休日 | ||

| 休暇 | 有給休暇・代替休暇 | ||

| 産前産後の休職・休暇 | |||

| 育児休暇・生理休暇 | |||

| 育児・介護・子供の看護休暇 | |||

| 慶弔休暇・傷病・その他の休暇 | |||

| 賃金 | 基本給・賃金・最低賃金 | ||

| 家族・通勤・役付・精通手当 | |||

| 割増賃金・残業代・休日出勤手当て | |||

| 締め日と支払い日・控除 | |||

| 昇給・賞与・降格・降給 | |||

| 定年 | 定年の定め | ||

| 再雇用・退職・解雇 | |||

| 退職金 | 退職金・支払い方法・時期 | ||

| 安全・衛生 | 遵守事項 | ||

| 健康診断・ストレスチェック・安全衛生教育 | |||

| 災害補償 | |||

| 表彰・懲戒 | 表彰 | ||

| 懲戒の種類・事由・制裁 |

おわりに

就業規則の作成は、難しいものではありませんが、会社・事業場ごとに適切な内容にしないと、トラブルの原因になってしまいます。チェックリストについては、簡単なチェック内容になっていますので、心配な方は社労士や税理士などの就業規則の作成を扱っている専門家にチェックや作成を依頼するとよいでしょう。

もっと記事を読みたい方はこちら

無料会員登録でメルマガをお届け!