税務調査が行われる時期はいつ?【税務調査ガイド】

「税務調査」と聞くと不安に思う納税者が多いかもしれません。正しい税務申告を行なっているつもりでも、税務調査の対象となることがあります。また、税務調査が行われる時期はいつなのか、といった疑問もあるでしょう。そこでこの記事では、法人、個人問わず税務調査の対象となりやすいケースや、税務調査が実施されやすい時期について説明します。

目次

税務調査の対象になりやすい納税者とは

日本では、納税者が自主的に所得などを申告し納税する「申告納税制度」が採用されています。その過程で申告漏れや悪質な脱税行為が想定されるため、税務署をはじめ国税庁の組織は税務調査を行なっています。

しかし、税務調査は納税をしている全国民に対して行われているのではなく、申告漏れや脱税の可能性が高い納税者に対象が絞られます。

もう少し詳しく見ていくと、国税庁が平成28事務年度のデータで申告漏れの金額が大きい業種や不正発見の割合が高い業種を公開しています。

まずは個人事業主の申告漏れの金額が高額な業種です。下記の4つの業種は、1件あたりの申告漏れ所得金額が高額な業種として、上位に入っています。

- 風俗業

- キャバレー

- プログラマー

- 畜産業

上記のように、現金での売上が多い業種は、売上をごまかし、納税額を意図的に減らす不正を行いやすいため調査対象となりやすいです。このほか、現金での売上が多い飲食店や美容店も調査が行われやすい傾向にあります。

次に法人の場合、不動産の売買・賃貸業、電気・通信工事業など、一度に大きな金額の取引をする業種は税金の納付額も大きいため、仮装取引などの不正が横行しがちという背景もあって、税務調査の対象となりやすいです。

また、建設業や土木工事業など、業務委託をする機会が多い・外注費や交際費が高額になりやすい業種も架空計上が横行しがちなために、税務調査が行われやすいといわれています。

一方、事業を営んでいない個人であっても税務調査の対象となることがあります。

その一例として、納税額が高額になりやすい相続税を申告した場合です。より具体的には、生前に多額の現金が引き出されている場合や、故人の生前の収入と比較して相続税額が少ないケースです。国税庁のデータによると、相続税の申告をした人のうち約3割が税務調査の対象となっているこということもわかっています。

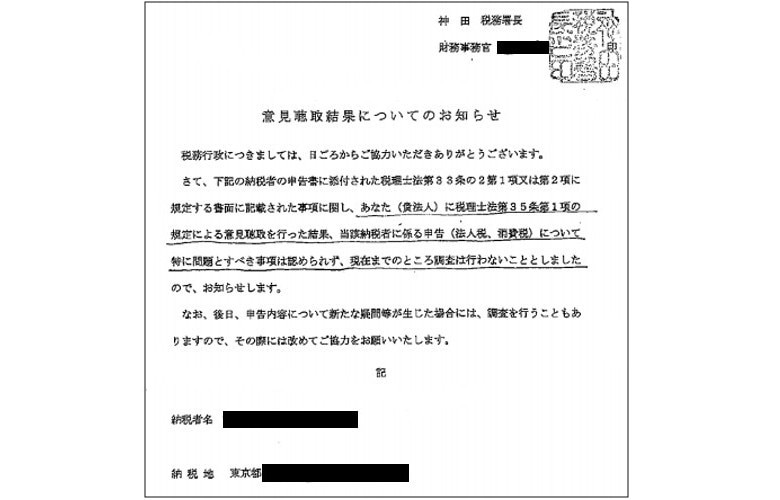

コラム:「調査省略」の例

会計ソフトによっては、いったん勘定を締めるとさかのぼって訂正することができなかったり、修正の履歴が残るものがあります。

税務署もそのようなタイプの会計ソフトには信用をおいており、税理士が彼らの質問に答えるだけで「調査省略」となる例も徐々に増えてきている印象です。

もっとも、経理がしっかりしていて「書面添付」を施している納税者なら同様に適用されるかと思いますが、私の経験としては、信頼できる会計ソフトを使用していて、かつ「書面添付」をしている納税者においてのみ「調査省略」の事例があります。

しかし税務署に問題だと感じさせるものがあったり、間違った処理が発見された場合には、「ほかにも指摘すべき事項があるのでは」との疑いからほぼ確実に税務調査が行われると言えます。

(著・鷹野勝 税理士)

税務調査が行われる時期

ここまでで、税務調査の対象となりやすい納税者について解説しましたが、同様に、税務調査が行われやすい時期にも傾向があります。

ピークは夏の終わりころから秋にかけて

税務署は、事務年度の始まりが7月となっており、その時期に人事異動や組織編成が行われます。組織的に落ち着いた後、申告書などの確認をして税務調査の対象者を選定していくため、税務調査の実施は夏の終わり〜秋頃にかけて増えていくといわれています。

ただし、ピークが夏の終わり〜秋頃というだけで、もちろんその時期以外にも税務調査は実施されます。

一方で相続税の申告内容が税務調査の対象となるときは、相続税の申告後数年経ってから税務調査が実施されることが多く、個人によって異なります。

なお、確定申告の時期である2〜3月に実施されることは多くないようです。

税務調査に備えてやっておくべきこと

まずは、日頃から帳簿・書類はしっかりと整理しておきましょう。その上で、税務調査実施の通知が届いたら、改めて帳簿・書類を確認したり、申告内容を見直すなどをして備えましょう。

以下は、法人などの事業者が税務調査において確認されやすい書類になります。

| 書類 | 具体例 |

|---|---|

| 帳簿に関する書類 | 総勘定元帳や現金預金出納帳など |

| 売上、仕入に関する書類 | 領収書や見積書、納品書など |

| 人件費に関する書類 | 給与台帳や源泉徴収簿など |

| 棚卸に関する書類 | 棚卸表など |

| その他の領収書や伝票 | 交際費や外注費など |

一方、相続税を申告した納税者が税務調査の対象となったときには、相続税の申告で提出した資料のコピーのほか、口座情報、不動産の確認書類など、相続財産の関係書類が確認されるでしょう。

いずれにせよ、税務申告に関わる書類や帳簿は無くさず保管することを心がけましょう。万が一書類をなくしてしまった場合、「推計課税」が課されてしまうかもしれません。

推計課税とは、経費などが正確に把握できない場合に、おおよその数値を推計して、課税がされる制度です。売上・所得を間接的に推計し課税を行うため、本来の税額よりも多く徴収されてしまう可能性が高いです。

また、過少に税額を申告したり、そもそも申告をしていないといった行為が発覚した場合、ペナルティとして「追徴課税」も課されます。種類によって税率は異なりますが、最大で40%もの税率の附帯税が本税に加えて追徴されることとなります。

おわりに

実際にお尋ねが来たら、税理士に立会いを依頼をしてもらうとよいかもしれません。税務調査前の書類の確認や準備はもちろんのこと、調査当日の立会いによって、調査官からの不当な追徴課税を回避することができます。もともと税務申告を税理士にお願いしている場合には、税務調査の事前通知も税理士に対して行うようにすることもできます。

脱税などの意図的な不正行為をしているのでなければ、税務調査を恐れることはありません。そのためにも日頃の申告・納税は正しく行いましょう。

もっと記事を読みたい方はこちら

無料会員登録でメルマガをお届け!