病気やケガで会社に行けないときに利用できる「傷病手当金」とは?

病気やケガをして仕事ができなくなり、会社を休まなくてはならなくなると、原則として給与は支給されません。

何か月も休んでしまうと、働いている方は生活が立ち行かなくなりますし、一方、会社の方も採用難の時代でありせっかく仕事を覚えてもらった社員が退職するとなると大きな痛手となってしまいます。

そこで「健康保険」には、労働者の方が病気やケガをした時の生活保障のために「傷病手当金」という制度があります。今回はこの「傷病手当金」について解説します。

目次

「傷病手当金」の要件

「傷病手当金」を受給するには、次の4つの要件をすべて満たす必要があります。

「業務外の事由」による病気やケガの療養のための休業であること

病気やケガの原因が業務上などによるものは含まれません。その場合は、労災保険からの給付となります。 また、労災保険から休業補償給付を受けている期間中の業務外の病気やケガをして仕事に就けなくなった期間中も傷病手当金は支給されません。ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より低いときには、その差額が支給されることとなっています。

仕事に就くことができない状態のこと

病気やケガのために今まで従事していた業務ができない状態でありことが必要です。その状態を判定するには、医師の意見等をもとに今までの仕事内容を考慮して総合的に判断されます。

4日以上(待期3日間を含む)仕事を休んでいること

仕事を休んだ日から連続する3日間は「待期」といい、その後4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。3日間連続して仕事を休んだ場合に「待期」が完成となります。

「待期」には、欠勤しただけでなく会社の公休日(土日祝日など)も含まれます。また、賃金の支払いがあったかどうかは関係がなく有給休暇を取得した日も含まれます。(図1)

「待期3日間」について(図1)

休業した期間について賃金の支払いがないこと

労働者の方が出勤をせずに会社より賃金の支払いがある間は、傷病手当金は支給されません。ただし、その賃金の額が傷病手当金の額よりも少ないときには、その差額が支給されることとなります。

「傷病手当金」の支給額について

傷病手当金の支給額は、以下の額が支給されます。

1日あたりの金額:((支給開始日以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額)÷30日)×2/3

支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日です。

支給開始日以前の期間が12か月ない場合は、以下の(a)と(b)を比べて少ない額を使用して計算されます。

(a) 支給開始日の属する月以前の継続した各月の各標準報酬月額を平均した額

(b) 28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)

「傷病手当金」の支給される期間について

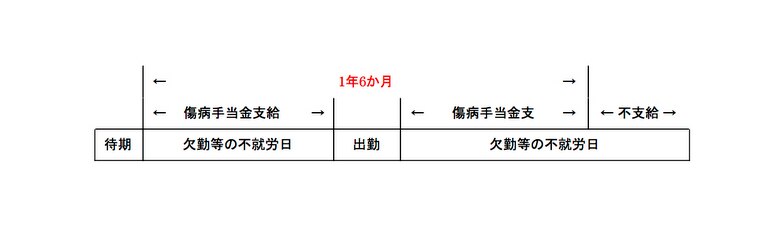

傷病手当金が支給される期間は、待期が完成し傷病手当金が支給開始した日から最長で1年6か月間です。「待期日」は含みません。

この1年6か月とは、1年6か月分の傷病手当金が支給されるということではありません。その間に仕事に復帰した期間があり、その後「同じ病気やケガ」で再度仕事に就けなくなった場合は、復帰した期間も1年6か月に参入されます。

また、支給開始日から暦日で支給開始後1年6か月を超えた場合は、傷病手当金は支給されません。(図2参照)

ただし、その間に「別の病気やケガ」のために仕事ができない場合は、「新たな傷病手当金」の支給対象となりますので覚えておきましょう。

支給期間について(1年6か月)(図2)

出勤した場合の「傷病手当金」の取り扱いについて

病気やケガもよくなりつつあり、徐々に職場復帰をするために、最初は3時間など出勤する場合があるかと思います。

傷病手当金の支給要件には、前述したように「会社を休んだ期間について賃金の支払いがないこと」という要件があります。

したがって、短時間でも出勤をしてしまうと賃金の額にかかわらずその日については「傷病手当金」は支給されません。

会社の職場復帰支援の配慮も必要

最近ではメンタル等の不調により「傷病手当金」を受給している方が増えています。会社を退職した方が良いのか、または会社を退職せずに療養し職場復帰したほうがよいのか、悩んでいるというケースもよく耳にします。

企業は、働いているすべての方に対して「安全配慮義務」があります。職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境を提供する必要があります。メンタル不調について理解するとともに、職場への復帰に対しての一定の配慮をする必要があるでしょう。

おわりに

「傷病手当金」は、もしも病気やケガで長期間会社を休むことになってしまったときは、傷病手当金は、生活を支える大きな助けになります。また、申請は自分からする必要がありますので、まず会社の総務部などに相談して、手続きをとりましょう。いざというときのために、ここに解説されていること覚えておくことをおすすめします。

もっと記事を読みたい方はこちら

無料会員登録でメルマガをお届け!