「空家対策特別措置法」とは?相続した空家の対策まとめ【固定資産税の比較付き】

放置された空家に対して、行政が改善の指導や命令をすることのできる「空家等対策の推進に関する特別措置法」が2015年5月に施行されました。これにより、行政の指導等に従わない場合、固定資産税の特例が除外されたり、空家の取り壊しが行われることもあります。

空家をどうするか現在困っている方、また、親が地方在住で自分は首都圏に居住していて、将来空家となった実家を相続する可能性がある方や相続させる可能性がある方にとっては、知っておいた方が良いのが、この「空家等対策の推進に関する特別措置法」です。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」とはどのような内容なのか。住宅を壊し更地にした場合、固定資産税は高くなると言われていますが、どれくらい変わるのか。など、その対策も含めて、まとめました。

目次

「空家等対策の推進に関する特別措置法」とは

放置された空家が増え、防災や衛生上の観点から社会問題となっています。このことに対し、行政が対策を取れるように施行されたものです。行政は空家を調査し、早急に対策が必要な「特定空家」に対して、指導や命令を行います。

対象となる空家とは?

以下のような基準に該当する空家は、行政が指導や勧告をする対象になります。この対象となる空家が特定空家と呼ばれます。

1.保安上危険となるおそれのある状態

- 建築物に傾斜や損傷があり倒壊するおそれがある。

- 屋根や外壁が落ちたり飛散したりするおそれがある。

2.衛生上有害となるおそれのある状態

- 設備の破損・ごみの放置・不法投棄が原因で、臭気やねずみが発生している。

3.景観を損なっている状態

- 景観法や地域で定められた景観保全に著しく合っていない。

- 木が生い茂り、建築物が見えない。

4.周辺の生活環境の保全が保たれない状態

- 道路に木の枝がはみ出し、通行の邪魔になる。

- 不特定の者が簡単に侵入できる。

行政による措置とは?

空家が特定空家にあたるかどうかは、市町村が調査をし、措置をとります。措置のレベルは以下の順に厳しくなります。

助言または指導→勧告→命令→代執行(費用徴収)

勧告の段階になると、固定資産税の住宅用地の特例から除外されます。ただし、勧告または命令に係る措置に従い、実行した場合には、特例の適用対象に戻ることができます。

具体的な流れとしては、例えば、行政から「屋根を直しましょう」と指導があった場合、改善を行わなければ再度勧告が書面で届きます。次は直すように命令が書面で届きます。最後は修理され費用の徴収が行われます。

行政による措置の実施状況

国土交通省の発表によると、2016年10月1日時点において、指導・助言を行った件数は2512件・勧告は13件・略式代執行は1件となっています。空家への対策計画や対策を行う協議会の設置が、まだ全体の1割ほどしか進んでいないそうですので、これが進むにつれて、この件数は今後増加していくでしょう。

以下の資料では、実際に勧告等が行われた市町村や協議会が設置済みの市町村、協議会を設置予定の市町村を確認することができます。空家をお持ちの方は、確認しておくとよいでしょう。

空家への3種類の対策

住宅を相続した時、遠方にあったり、今後どうするのか迷いそのままにしている。または、更地にするにも解体費用がかかるうえ、住宅用地の特例から除外されてしまう為に、何もせず放置してしまうケースが多いようです。

しかし何もしないと、今後は行政の介入が行われる可能性が高まりました。行政の指導を受け改善しても、またすぐに指導を受けてしまうという事態にならないように、今のうちから対策を考えておくとよいでしょう。例えば以下のような対策が考えられます。

1.空家管理代行サービス

最近は、空家の管理を行う業者が増えてきました。換気や雨漏り、漏水の確認など、料金によってサービスは異なりますが、月1回の巡回で5000円~10000円程度の費用のようです。

このようなサービスを利用することにより、コストはかかりますが、空家のままにしておくよりも、建物の老朽化を防ぐことになるため、勧告等が行われる可能性は低くなるでしょう。

2.空家バンク制度

自治体が間に入り賃貸や売却を促進する制度です。新たな入居者に改修費補助や家賃補助を行う為、付加価値がつき入居者が見つかる可能性が高くなります。

3.更地にする

更地にする場合、気になる解体費用ですが、補助金の交付も行われています。

具体的には、「空家再生等推進事業」という名目で国と自治体が補助金を出し合っています。補助金の金額は自治体の予算次第となりますが30万円~100万円程度となることが多いでしょう。

また更地としての売却予定が明確なら、解体費用は譲渡費用として計上できます。

空家の固定資産税について

固定資産税の「住宅用地の特例措置」が受けられなくなるからと、取り壊しをしない方も多いようです。

住宅用地の特例措置とは?

住宅やアパート等の敷地として利用されている土地には、以下のように固定資産税が軽減されています。

住宅用地の特例措置

| 区分 | 固定資産税 | |

|---|---|---|

| 小規模住宅用地 | 住宅用地で住宅1戸 につき200m2までの部分 | 価格×1/6 |

| 一般住宅用地 | 小規模住宅用地以外の 住宅用地 (床面積の10倍が上限) | 価格×1/3 |

更地にした場合と比較しよう

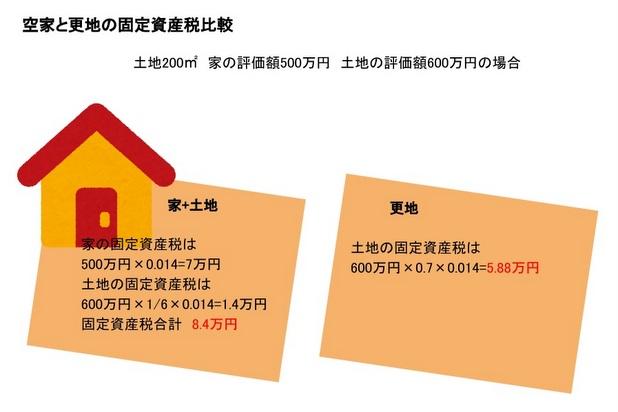

住宅用地の特例措置を受けている時と、更地にした場合ではどれくらい金額に違いが出るのでしょうか?

土地も建物も固定資産税は1.4%です(市町村によっては「都市計画税」0.2~0.3%が上乗せされます)。更地にすると非住宅用地(商業地)として税率計算を行います。非住宅用地には負担調整措置があるため、土地評価額の70%に対して、固定資産税がかかります。これを計算すると、以下の図の通りです。

更地にした場合、固定資産税が安くなることもあります。

更地にすることで、見栄えが良くなり土地が売れやすくなることもあります。住宅を取り壊すことも検討すると良いでしょう。

売却は3年以内に決断すると得になる

不動産を相続したけれど、使用用途がなく売却することになった場合には、譲渡所得の取得費に相続税の一定額を加算できます。これを「相続税の取得費加算の特例」といいます。相続税の申告期限の翌日以降3年以内に土地を売却していることが条件となります。

おわりに

今後は、高齢化にともない、老人ホームに入居するなどして空家となる住宅も増加するでしょう。残された人のためにも、自分の住まいを将来どうするのか考えておくとよいでしょう。この記事が現在困っている方、将来相続する家をどうするか考える必要がある方の参考になれば幸いです。

もっと記事を読みたい方はこちら

無料会員登録でメルマガをお届け!