成功するための実行のポイントは?・・・事業承継に向けた準備の進め方(後編)

「準備を始める目安は60歳・・事業承継に向けた準備の進め方(前編)」では事業承継において必要な5ステップのうち、「事業承継に向けた準備の必要性の認識」「見える化」「磨き上げ」について解説しました。この3ステップによって、プレ承継とも言われる、事業承継に対する準備が整います。

しかし、事業承継の完結には、残りの2ステップ「事業承継計画の策定」「事業承継の実行」をしっかり実行することがとても大切です。

目次

「事業承継計画策定」と「マッチング実施」

4つめのステップは、親族内承継または従業員承継の場合には「事業承継計画の策定」、社外への引き継ぎの場合には「マッチング実施」です。

事業承継計画の策定(親族内・従業員承継の場合)

事業承継で重要なことは、企業という「儲かるビジネス・商売の仕組み(ビジネスモデル)」を存続させることです。これまで、先代経営者が創り上げてきたその仕組みがどのようなものか、一度立ち止まって分析してみましょう。ハードの経営資源だけではなく、ソフトの経営資源(知的資産、経営理念など)も重要なものであったはずです。

しかし、そのようなビジネスモデルが成功したのは、これまでの経営環境に適合していたからです。環境が変化してしまえば、これまで通用したビジネスモデルは通用しなくなり、企業は儲からなくなるでしょう。そうであれば、ビジネスモデルの変更など、今後の方向性を変えていかなければなりません。

そのうえで、中長期の事業計画を立案し、それを実現するためのアクションプラン(具体的な営業活動)を考えます。

これら一連の作業は、先代経営者から後継者への二世代に渡る事業承継計画となります。過去の経緯を知らなければ、将来の方向性も決められませんから、先代経営者と後継者は二人でじっくり話し合って事業承継計画を立案しなければならないのです。

事業承継計画策定を一人で作成すべきでない理由

まずは自社を知り、そして自社を強くすることが、事業承継の準備においては重要です。一方、具体的に事業承継(資産の承継・経営権の承継)を進めていくにあたっては、自社や自社を取り巻く状況を整理した上で、会社の10年後を見据え、いつ、どのように、何を、誰に承継するのかについて、具体的な計画を立案しなければなりません。この計画が、事業承継計画です。

事業承継計画は、後継者や親族と共同で、取引先や従業員、取引金融機関等との関係を念頭に置いて策定し、策定後は、これらの関係者と共有しておくべきでしょう。こうすることで、関係者の協力も得られやすく、関係者との信頼関係を維持することできます。さらに、後継者や従業員が事業承継に向けて必要なノウハウの習得や組織体制の整備などの準備を行うことができるなど、様々な利点があるでしょう。

なお、事業承継計画の策定にあたっては、成果物としての計画書を作成することを目標にすべきではなく、策定プロセスやその活用による経営者自身とその関係者にとってのメリットを最大化してこそ、意味があるものとなります。

最も大切なのは「経営理念」を承継すること

事業承継計画は、資産や経営権をどのように承継するかを基本とするものです。しかし、事業承継の根幹のひとつとして、自社の経営理念を承継することの重要性を忘れてはなりません。いわゆる老舗企業において、時代が変わっても受け継いでいく想いを大切にしている例が多いことからも、資産や経営権のみならず、会社の理念や経営者の想いの伝承の重要さが示されています。

その意味でも、事業承継計画の策定に先立ち、経営者が過去から現在までを振り返りながら、経営に対する想い、価値観、信条を再確認するプロセスは、事業承継の本質といえます。可能であれば明文化し、後継者や従業員と共有しておけば、事業承継後もブレることのない強さを維持できることでしょう。

なお、事業承継「計画」を策定するというイメージから、現在から将来に向っての計画のみを考えるものと認識されがちです。しかし、経営理念の承継の重要性を踏まえると、そもそも創業者は「なぜその時期に」「なぜその場所で」「なぜその事業を」始めたのか、その時の事業状況・外部環境がどうであったのか、その後の変遷の中で転機となることがらが生じた状況がどうであったか、といった振り返りから始めることが有効です。

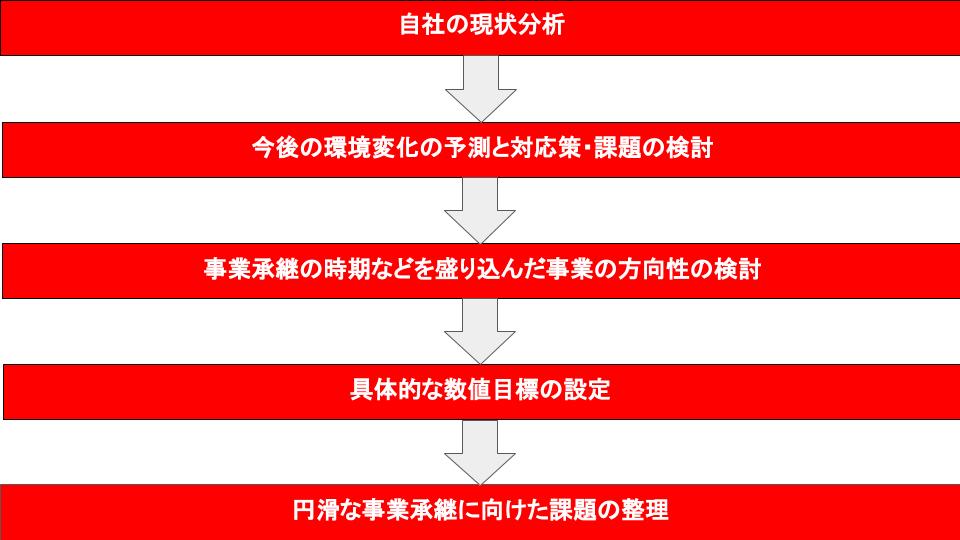

事業承継計画策定の5つの手順

まず、自社の現状とリスク等の把握を経て、これらを基に中長期的な方向性・目標を設定します。

例えば、10年後に向けて現在の事業を維持していくのか、拡大していくのか。現在の事業領域にとどまるのか、新事業に挑戦するのか、といったイメージを描くことが必要です。この方向性に基づいて組織体制のあり方や、必要な設備投資計画等を検討し、さらに、売上や利益、マーケットシェアといった具体的な指標に落とし込みます。

この過程においては、中長期目標において想定している期間の中で、いつ事業承継を実行するのかを織り込む必要があります。当然、事業承継後に目標達成にコミットするのは後継者であるから、後継者とともに目標設定を行うべきです。その際、事業承継後(ポスト承継)に後継者が行う取組についても中長期目標に織り込むことができれば、事業承継を契機とした再成長も期待できるでしょう。

次に、設定した中長期目標を踏まえ、資産・経営の承継の時期を盛り込んだ事業承継計画を策定しましょう。この際、成果物としての事業承継計画書の作成自体を目的とするのではなく、策定プロセスにおいて現経営者と後継者、従業員等の関係者間で意識の共有化を図ることに重きをおくことが重要です。

また、ステップ2(経営状況・経営課題等の把握(見える化))を十分に実施することが、実効的な事業承継計画の策定の前提となります。

ア)自社の現状分析

ステップ2(経営状況・経営課題等の把握(見える化))を通じて把握した自社の現状をもとに、次世代に向けた改善点や方向性を整理します。

イ)今後の環境変化の予測と対応策・課題の検討

事業承継後の持続的な成長のためには、変化する環境を的確に把握し、今後の変化を予測して適切な対応策を整理します。

ウ)事業承継の時期等を盛り込んだ事業の方向性の検討

自社の現状分析、環境変化の予測を踏まえ、現在の事業を継続していくのか、 あるいは事業の転換を図っていくのか等、事業領域の明確化を行います。さらに、 それを実現するためのプロセスについても具体的なイメージを固めていきます。その中には、前述のとおり事業承継の時期や方法を盛り込みます。

エ)具体的な目標の設定

前述の中長期目標の内容について、売上や利益、マーケットシェアといった具体的な指標ごとの目標を設定します。

オ)円滑な事業承継に向けた課題の整理

これらの分析・整理を踏まえ、後継者を中心とした経営体制へ移行する際の具体的課題を整理します。ここでは、考え得る必要なアクション(例えば、公認会計士や中小企業診断士への相談や、資金調達の方法など。)についても盛り込んでおくと、より実効的な計画策定が期待できます。

M&Aなどのマッチング実施(社外への引き継ぎの場合)

後継者不在等のため、親族や従業員以外の第三者に事業引継ぎを行う場合、売り手はステップ1~3を経た後、買い手とのマッチングに移行します。

マッチングのために行うべきことの一つは、M&Aアドバイザーの選定です。事業承継においてM&Aを選択する場合、自力で一連の作業を行うことが困難である場合が多いため、専門的なノウハウを有するM&A専門家に相談を行う必要があります。

仲介機関の候補としては、公的機関である事業引継ぎ支援センターに相談してもよいですが、会社を高く売却したいのであれば、事業承継コンサルティング株式会社などのM&A専門家や公認会計士を活用すべきでしょう。

また、売却の条件を決める必要があります。すなわち、M&Aを行うにあたっては、「どのような形での承継を望むのか」について、経営者自身の考えを明確にしておくのです。

売却時の条件として経営者が提示するものには、例えば以下のような条件が考えられます。

- 会社全体をそのまま引き継いでもらいたい

- 一部の事業だけ残したい

- 従業員の雇用・処遇を現状のまま維持したい

- 社名を残したい

この点については、M&A専門家に事前に売却条件を伝えた上で、条件に合った相手先を見つけることが最善の方法となります。

「事業承継の実行」または「M&Aなどの実行」

最後の5つめのステップは「事業承継の実行」または「M&Aなどの実行」です。

ステップ1~4を踏まえ、把握された課題を解消しつつ、事業承継計画やM&A手続きなどに沿って資産の移転や経営権の移譲を実行しきます。実行段階においては、状況の変化などを踏まえて随時事業承継計画を修正・ブラッシュアップする意識も必要です。なお、この時点で税負担や法的な手続きが必要となる場合が多いため、公認会計士、弁護士、税理士等の専門家の協力を仰ぎながら実行することが望ましいでしょう。

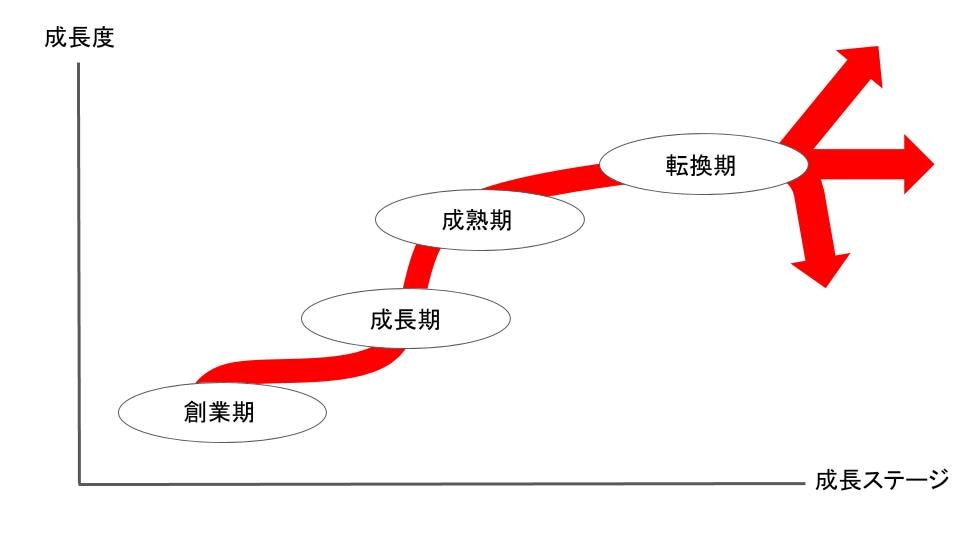

成長ステージに沿った事業見直しの必要性

先代経営者が育ててきた事業は、過去の経営環境のもので成り立つものでした。しかし、事業にはライフサイクルがあります。成熟期を迎え、成長が止まるときが必ず来ます。また、経営環境の変化も激しく、これまでの事業が成り立たなくなる時期は予想外に早く到来します。

そのような経営環境の変化を捉え、事業内容を転換する絶好の契機となるのが事業承継のタイミングです。後継者はこれからの経営環境を見通し、それに適合するような新たな事業を作り出さなければなりません。事業内容の見直しは企業の存続のために不可欠な取組なのです。

昨今の社会経済が大きく変化する状況下においては、先代が営んできた事業をそのままの形で承継することにこだわることは必ずしも正しい承継方法ではありません。事業承継実行後(経営交代実行後)には、後継者が新たな視点をもって従来の事業の見直しを行い、中小企業が新たな成長ステージに入ることが期待されます。

例えば、事業承継を機に、先代経営者が行ってきた既存の事業を活かしつつ、自社の知的資産や事業環境を踏まえて、新分野(例:青果店→新鮮な果物の仕入ルートを活かしたカフェを併設)など、新しい形での承継の姿も見られるようになってきています。このような成長を実現させるためには、事業承継前に中長期目標を策定する過程で、事業承継後の取組みについてもイメージを持っておくことが必要となるでしょう。

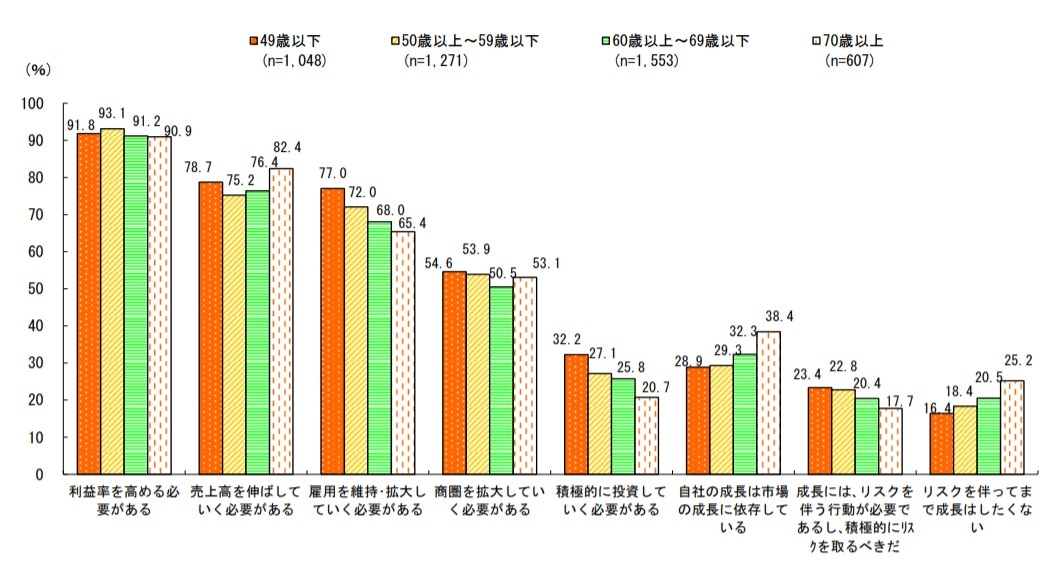

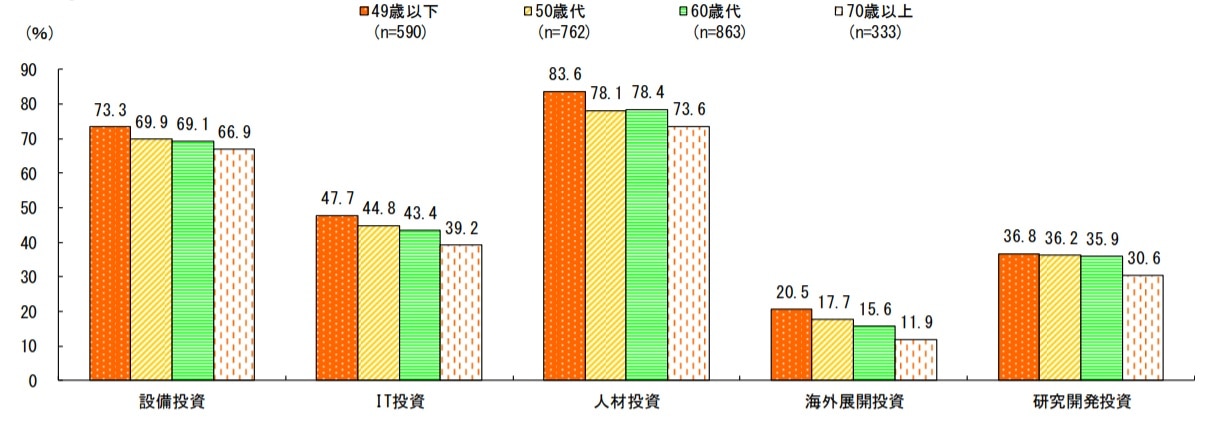

経営者の年齢によって経営方針の傾向は大きく異なる

中小企業庁の実施した調査によりますと、経営者年齢が上がるほど、投資意欲は低下し、リスク回避性向が高まることが明らかとなりました。また、経営者の交代があった中小企業において、交代のなかった中小企業よりも経常利益率が高いとの報告もありました。

これらのことから、中小企業において早期に事業承継を実現することは、中小企業の事業活動の活性化に寄与するものと考えられます。したがって、地域経済の活力維持・向上のためにも、事業承継に向けた早期の取組みを推進していく必要があるといえるのです。

事業再編によって期待される「シナジー効果」

M&Aなどによって事業が同業他社に引き継がれると、他社の事業と統合されることになります。その効果は、「1+1=2」という単純な足し算ではなく、「1+1=2以上→3」というように、新たな価値を不可することです。これをシナジー効果と呼びます。

事業が統合されることで、経理・総務など間接部門の経費削減、それぞれの営業部門がそれぞれの製品・サービスを相互に販売できるようになる、取り扱い規模が拡大して取引条件が改善されるなどの効果が生じます。これがシナジー効果です。

事業承継は中小企業の成長・発展の契機となります。親族内の後継者が承継した場合に、後継者が新しい視点から新しい取組に挑戦することもあれば、M&Aによる事業承継を行った場合に、統合先の会社の事業とのシナジーが発揮されることもあります。

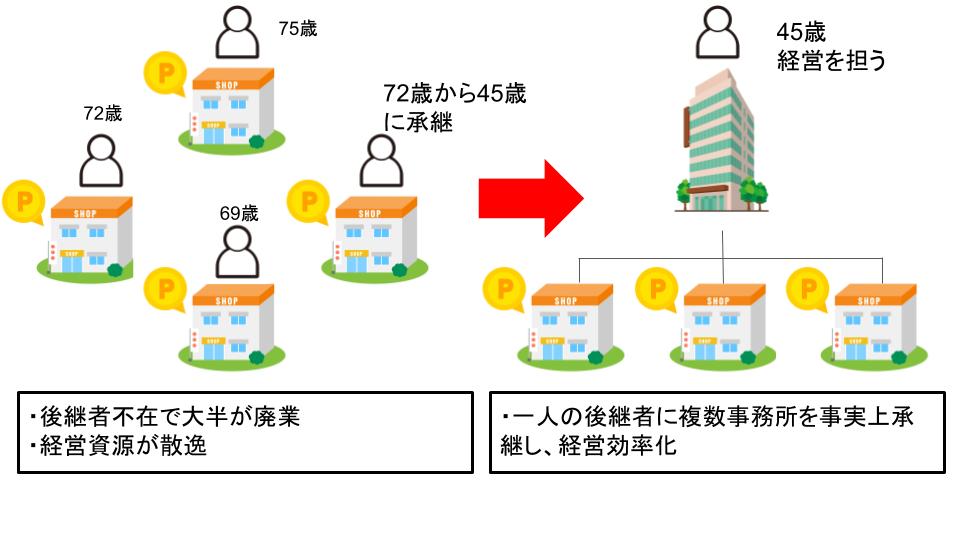

さらに近年は、事業承継を契機として2以上の会社が統合し、経営資源の集中や管理機能の集約、マーケットの集約を通じた競争力の強化等を行うことで経営の効率化を図り、さらに強い会社として生まれ変わるケースもあります。

このような形の事業承継に際しては、存続する会社において統合後の商圏等の確認や統合後の事業計画の検証、顧客との関係等の知的資産を確実に承継すること等の準備を入念に行うことが不可欠となります。このような取組みなくして、事業再編後の更なる成長は期待できません。

実現に向けては多くの課題を整理する必要があるため、事業再編の計画策定にあたっては中小企業診断士、再編スキームの設計については公認会計士を活用することが有益です。

いずれにしても、事業承継を契機とした事業再編といった先進的な取組みは、事業承継の円滑化と中小企業の発展の両面から、更なる拡大が望まれます。

おわりに

自身の代で一から事業をすべて作り上げたという経営者から、前経営者から事業を受け継いで現在経営行っているという方など事業者には様々なタイプが存在します。しかし、多くの経営者にとって事業とは人生をかけてつくりあげた、とても価値のあるものです。

適切な事業承継は、自身が作り上げた価値あるものの引き継ぎという事実のみならず、今日の日本を支えている企業の技術を後世に託すことにも繋がります。事業承継なんてまだまだ先の話だ、自分はまだ大丈夫だと思わずに、円滑な承継を行うための準備を早めに開始しましょう。

また、事業承継は人生で何度も経験することではなく、個人で行うには難しいこともあるかもしれません。その際は専門家を活用すれば負担も軽くなり、事業に集中しながらも承継の準備を行うことが可能なので、事業承継が得意な税理士にまずは相談してみてはいかがでしょうか。

もっと記事を読みたい方はこちら

無料会員登録でメルマガをお届け!