中小企業で親族外承継が増えている背景は?事業承継に向き合うべきタイミングとは?

中小企業経営者の平均年齢は約60~70歳だと言われています。しかし多くの経営者は、事業継承の重要性に気づきながらも、その緊急性の無さから問題を後回しにしているケースが多く見られます。

中には早期からの準備を怠ったが為に最後まで後継者が見つからず、せっかくの事業を廃業させる、という選択を取らざるを得ないという状況に追い込まれるケースも少なからず存在します。

そこで今回は、なぜ事業承継に早期に取り組むべきかという理由について解説していきます。

中小企業における事業継承の現状

経営環境の変化によって業績が悪化し、事業の存続が難しくなる企業があります。これは時代の流れの中で避けることはできません。そのため、業績の悪化、将来性の無さから、多くの経営者が廃業を考えています。

その一方で、子供がいないことから後継者が見つからない、子供がいても事業を引き継ぎたいと思わないケースも多く見られます。大企業に就職して活躍してしまうなど、子供の生き方が多様化していることが原因だと考えられています。このような場合、業績が悪化していない企業でも事業承継ができなくなります。つまり、後継者不在に起因する事業承継が大きな問題となります。

このことから、近年は、親族以外から後継者を選ぶケースが増えてきています。つまり、従業員や社外(第三者)から後継者を選び、事業承継を行います。

後継者確保の困難化

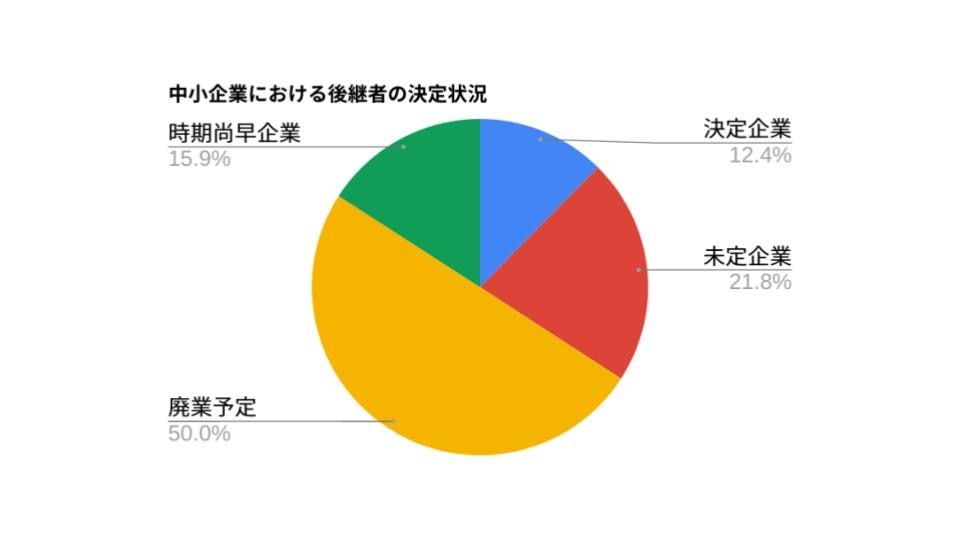

日本政策金融公庫総合研究所が2016年に公表した調査によれば、調査対象企業約4000社のうち60歳以上の経営者の約半数(個人事業主に限っていえば約7割)が廃業を予定しています。

中小企業が廃業へと追い込まれる背景

そのうち廃業を予定していると答えた企業の廃業理由は以下のようになっています。

- 「当初から自分の代限りで辞めようと考えていた」(38.2%)

- 「事業に将来性がない」(27.9%)

- 「子供に継ぐ意志がない」「子供がいない」「適当な後継者が見つからない」といった後継者難(28.6%)

- その他(5.3%)

この背景には、近年の息子・娘の職業選択の自由をより尊重する考え方の広がりや、足下の業績から予測される自社の将来性が不透明であること等、事業承継に伴うリスクに対する不安の増大等の事情があると指摘されています。

更に、廃業予定企業であっても、約3割の経営者が、同業他社よりも良い業績を上げていると回答し、今後10年間の将来性についても約4割の経営者が少なくとも現状維持は可能だと考えています。このことは、廃業予定企業が必ずしも業績悪化や将来性の問題のみから廃業を選択しているわけではないことを示しています。

こうした企業が円滑に事業承継を行うことができれば、次世代に技術やノウハウを確実に引き継ぐとともに、雇用を確保し、地域における経済活動への貢献を続けることにもつながることでしょう。

承継者の多様化

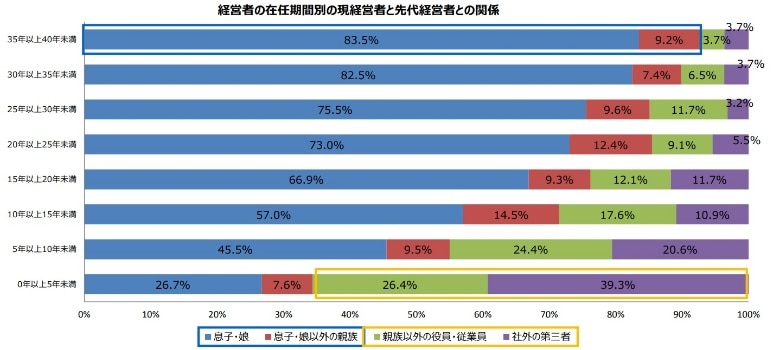

後継者確保の困難化等の影響から、近年、親族内承継の割合が減少するとともに、親族外承継の割合が増加しています。

みずほ総合研究所が実施した調査によれば、在任期間が35年以上40年未満(現経営者が事業を承継してから35年から40年経過している)の層では9割以上が親族内承継、すなわち現経営者は先代経営者の息子・娘その他の親族であると回答しています。

一方、この調査では在任期間が短いほど親族内承継の割合の減少と従業員や社外の第三者による承継の増加傾向が見られ、特に直近5年間では親族内承継の割合が全体の約35%にまで減少し、親族外承継が65%以上に達しています。

早期取組みの重要性

上記の通り、必ずしも業績に問題のない中小企業が廃業の道を選んでしまうという実態が存在します。そのような中小企業が、やむを得ない廃業に至ることなく、円滑な事業承継を実現するためには、早期に事業承継の計画を立て、後継者の確保を含む準備に着手することが不可欠です。

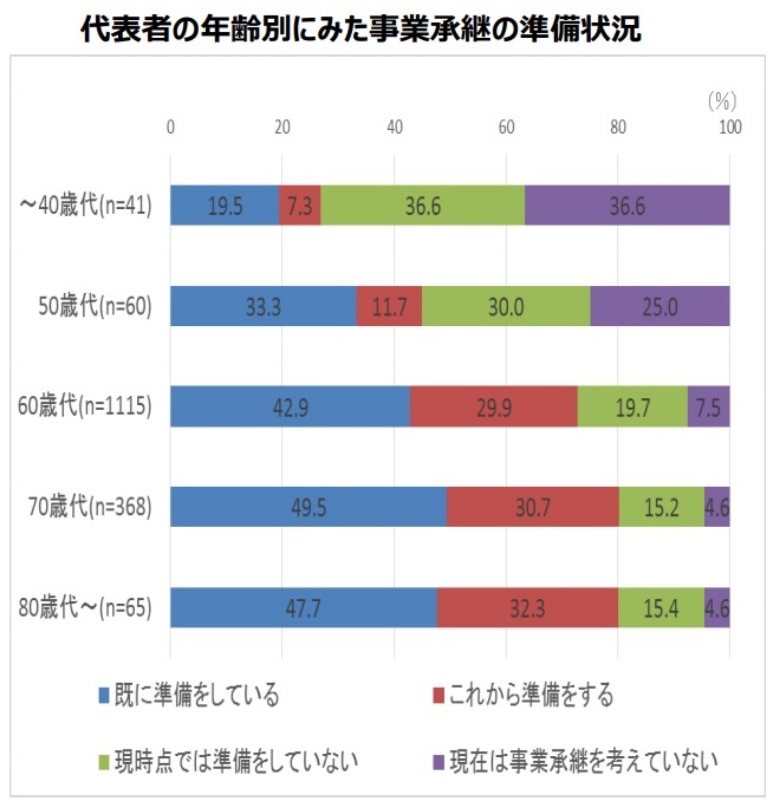

現に、中小企業経営者の高齢化が進んでいる状況の中、実際に準備に着手している企業は70代、80代の経営者ですら半数もありません。準備に着手していない中小企業の中には、様々な事情から実際の取り組みに移ることができていない中小企業の他、そもそも事業承継に向けた準備の重要性を十分に認識していない中小企業も多数存在しているものと考えられます。

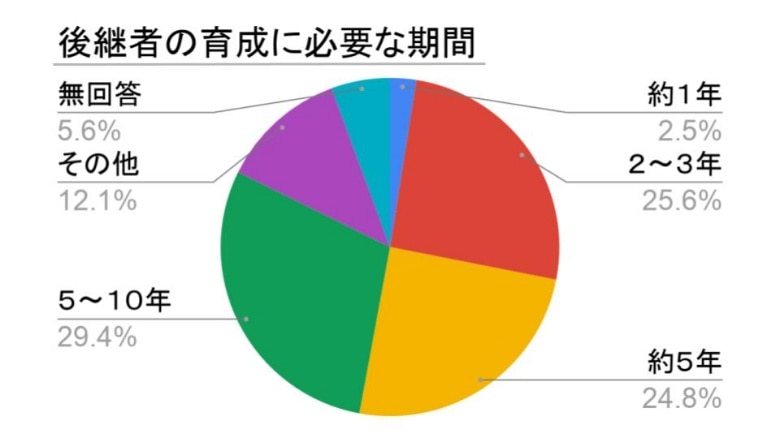

平均引退年齢が70歳前後であることを踏まえ、後継者の育成期間も含めれば事業承継の準備には5年~10年程度を要することから、60歳頃には事業承継に向けた準備に着手する必要があると言えます。

しかし、事業承継には明確な期限がないことから、差し迫った理由、例えば健康上の問題等がなければ、日々の多忙さに紛れ、対応を後回しにしてしまうことはやむを得ないことでしょう。

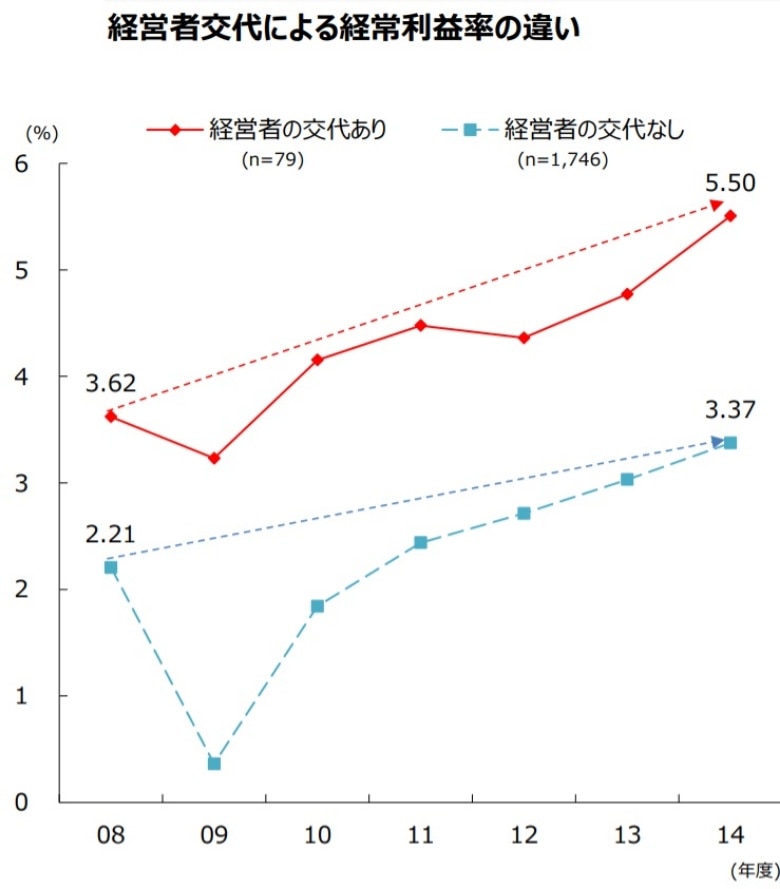

一方で、経営者の交代があった中小企業において、交代のなかった中小企業よりも経常利益率が高いとの報告もあり、事業承継を円滑に行うことが事業の成長の契機となることもあります。その反面、失敗すれば事業の継続自体も危ぶまれる可能性があります。

このことから、中小企業経営者が、自身の経営者としての責任において向き合わざるを得ない課題が事業承継なのです。

おわりに

多くの企業は、経営難を理由に事業をたたむことを余儀なくされます。万全の準備をしているつもりでも、事業をたたむことは、時には回避できないこともあります。しかし、事業継承が原因となって事業をたたまなければならないという状況は、準備さえ適切に行えば、多くの場合では防ぐことが可能です。

より多くの企業が円滑に事業承継を行うことができれば、次世代に技術やノウハウを確実に引き継ぐとともに、雇用を確保し、地域における経済活動への貢献を続けることにも繋がることになります。

事業承継についてお悩みをお持ちの方は、事業継承に強い税理士などの専門家に早めに相談すると良いでしょう。

もっと記事を読みたい方はこちら

無料会員登録でメルマガをお届け!