結婚が決まったら要チェック!注意しておきたい税金面でのポイント

結婚はとても幸せなことですが、少しだけ頭に入れておいていただきたいのは「税金」のことです。

たとえば、結婚式を挙げる際の費用を援助してもらったり、ご祝儀をもらったりしたときに、場合によっては贈与税の対象になることもあります。反対に、結婚をすると「税金面での優遇制度」を受けられることもあります。

この記事では、結婚資金を援助してもらった際に課税される可能性のある贈与税や、節税効果がある配偶者控除など、結婚に関する税金について解説いたします。

目次

課税の有無のポイントは110万円

結婚式でたくさんのご祝儀をもらった場合や、結婚式費用を親に負担してもらった場合など、多額の金品を受け取ったときには贈与税が課税される可能性があります。

贈与税とは、個人から現金や不動産などの財産をもらったときに発生する税金のことで、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計金額に応じて課税されます。複数人から財産をもらった場合は、その合計金額が対象になります。

贈与税は110万円の基礎控除があるので、1年間で受け取った財産の総額が110万円以内であれば贈与税はかかりません。

110万円を超える財産を受け取った場合に納税義務が発生し、超えた金額部分に贈与税がかかります。そのため、これから説明するケースも110万円を超えるかどうかがポイントになってきます。

結婚初期に贈与税が発生する可能性があるケース

結婚をすると結婚式を挙げたり、お祝いの品をもらう機会があるかと思います。その中で贈与税がかかる心配があるケースは、主に以下の3つではないでしょうか。

結婚のご祝儀をもらった場合

結婚式を挙げた際には、列席した方からご祝儀をもらうと思います。「ゼクシィ 結婚トレンド調査2017調べ」によると、結婚式でもらったご祝儀の総額は、平均227.4万円でした。この金額は基礎控除額である110万円を超えるので、贈与税がかかるのではと心配されるかもしれません。

しかし、ご祝儀に贈与税が課されることはほとんどありません。

贈与税にはいくつかの例外があり、「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」には贈与税がかからないことになっています。

ご祝儀は社交上必要なものであり、社会通念上相当なものと認められるため、もらったご祝儀の総額が110万円を超えても贈与税の対象にはなりません。

また、この「社会通念上相当」の範囲は具体的に定められていませんが、たとえばひとりから110万円を超えるご祝儀を受け取った場合は、課税対象となる可能性があります。とはいえ、常識の範囲内であまりにも大きい額でなければ、ご祝儀に課税されることはほとんどないでしょう。

結婚式費用を親に出してもらった場合

結婚式費用は、会場の規模や招待客の人数にもよりますが、数百万円程かかります。

結婚したばかりの夫婦が挙式費用を全額負担することは難しいため、親や祖父母に費用を援助してもらうという方も少なくないようです。

結婚式の費用は、家や地域の慣習によって親が負担することが一般的という場合もあり、費用を誰がどのくらい負担するのかは、それぞれの関係性や事情によりさまざまです。

したがって、それらの事情に応じて本来費用を負担すべき人が費用を払った場合は、そもそも贈与には当たらないため、贈与税は発生しないということです。

親から結婚資金や家具家電、結納金など金品を受け取った場合

婚約後の結納の際に結納金を受け取ったり、お祝いとして親から結婚資金や家具家電などをもらう方もいるかと思います。

贈与税は「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」には課税されないことになっています。

結婚資金や結納金は世間一般的なもので「生活費」にあたると考えられるので、あまりに多額でなければ贈与税は発生しません。

しかし注意しておきたいのは、結婚資金としてもらったお金を預金したり、株式や不動産の購入資金に充てた場合は贈与税の課税対象となるということです。たとえば、新婚生活を送るための資金を口座に入れて預貯金として運用したりしてしまうと、課税対象になってしまいます。

今後の子育て資金も含めて多額の金銭を受け取る場合には、次項で説明する「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」という制度を利用するのもよいでしょう。

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」とは

「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」とは、2025年3月31日までに行われた結婚や子育てに関する贈与が、一定額までは非課税となる制度です。

この制度により、直系尊属に当たる贈与者から18歳以上50歳未満の受贈者に、一括で贈与された資金1000万円までが非課税になります。この1000万円のうち、結婚費用として充てられるのは300万円までで、残りは子育て資金として使うことができます。

この制度を受けるためには専用口座の開設等を行い、その口座開設等を行った金融機関等経由で結婚・子育て資金非課税申告書を提出する必要があります。

結婚資金などのお金をもらっても、上記の手続きを行わず預金等にしてしまうと、贈与税の課税対象となりますので注意してください。

なお、当制度を利用する場合は、結婚費用や子育て費用に充てた事が分かる領収書等を金融機関等に提出する必要があります。

しかし、結婚に関する費用をその都度贈与してもらう場合には、贈与税は非課税となることがほとんどですので、手続きが煩雑なこの制度をあえて利用するメリットはほとんどないといえるでしょう。

結婚後の優遇制度

ここまで、結婚初期に課税される恐れがあるケースをご紹介しましたが、反対に結婚をすると税金や保険料の面で優遇される制度もあります。

特にパートで働く予定のある方は、働き方次第では節税ができたり保険料を抑えることができるので、事前に確認をしておくと良いでしょう。

配偶者控除と配偶者特別控除

「配偶者控除」とは、所得が48万円以下の配偶者がいる場合に、家計を支えている夫もしくは妻の課税所得から最大38万円控除されるという仕組みです。

配偶者控除を受けるためには、以下の条件を満たしている必要があります。

- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係は含まれません)

- 納税者と生計を一にしていること

- 配偶者が青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない、又は白色申告者の事業専従者ではないこと

- 配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(給与のみの場合、年収103万円以下)

- 納税者の合計所得金額が1000万円以下(給与のみの場合、年収1220万円以下)

配偶者の年間所得が48万円を超えてしまう場合は、「配偶者特別控除」の対象にならないか確認してみましょう。条件は以下のとおりです。

- 民法の規定による配偶者であること(内縁関係は含まれません)

- 納税者と生計を一にしていること

- 配偶者が青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない、又は白色申告者の事業専従者ではないこと

- 他の人の扶養親族になっていないこと

- 配偶者の年間の合計所得金額が48万円超133万円以下(給与のみの場合、年収103万円超201万6千円未満)

- 納税者の合計所得金額が1000万円以下(給与のみの場合、年収1220万円以下)

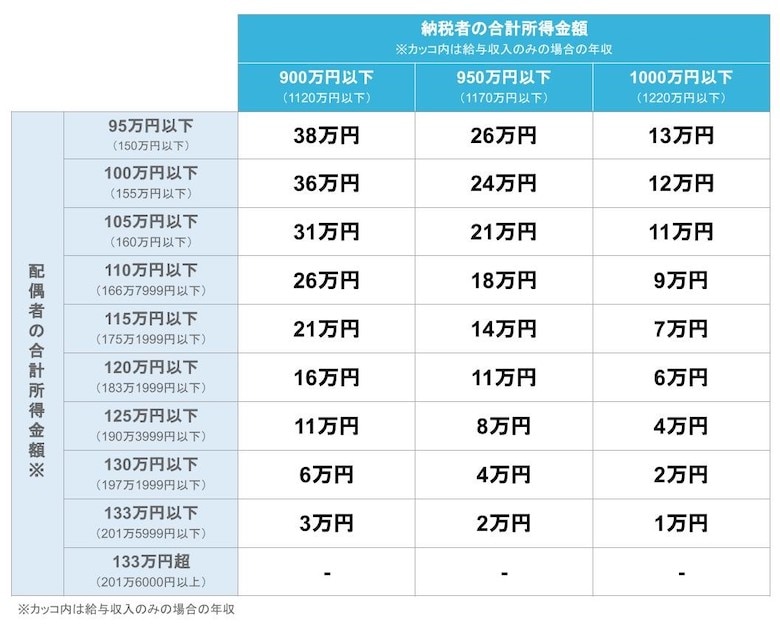

配偶者特別控除は、控除を受ける納税者本人の合計所得および配偶者の合計所得に応じて、以下のような控除額となります。

配偶者控除や配偶者特別控除は結婚した方の特権で、最大で38万円の所得控除が受けられることは大きな節税に繋がります。

結婚が決まった方や既婚者の方は、条件に当てはまっていないか確認してみてください。

国民年金の保険料の免除

税金ではありませんが、国民年金の保険料に関しても覚えておくとよいことがあります。

結婚をして一方の扶養に入った場合、ある一定の条件を満たしていると国民年金の保険料が免除されます。

国民健康保険のなかの、「第3号被保険者」は保険料を負担する必要がないという決まりになっており、さらに将来はその期間分の「老齢基礎年金」を受け取ることができます。また、厚生年金の保険料は扶養の有無に影響されないため、「第2号被保険者」の厚生年金の保険料が増えるということはありません。

この第3号被保険者になるためには、20歳以上60歳未満の方で、今後一年の見込みの年収が130万円未満かつ第2号被保険者の年収の2分の1未満であることが条件になっています。

条件に当てはまる方は、「国民年金第3号被保険者関係届」を第2号被保険者の勤務先に提出し、審査に通れば保険料が免除となるので、忘れずに提出しましょう。この書類は日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。

なお、夫または妻が自営業などの「第1号被保険者」である場合は、その配偶者も同じく第1号被保険者となりますので、保険料は免除されないということに注意してください。

国民年金の加入者の3つのグループ

- 第1号被保険者

学生や自営業者、農林漁業者など第2、第3号被保険者に含まれない人 - 第2号被保険者

会社員や公務員など、厚生年金の被保険者 - 第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者

おわりに

基本的には、結婚に関してのお金の贈与には税金がかからないことが多いですが、例外もあります。せっかくのご厚意に税金の心配をしなくて済むように、たくさんのお祝いを受け取った際には、この記事を参考にしてみてください。

また、結婚することで受けられる配偶者控除や社会保険に関する制度などは、条件に当てはまれば家計の負担を減らすことができます。パートで働く予定のある方は、損をしない働き方をするために、早めに計画を立てておくことをおすすめします。

もっと記事を読みたい方はこちら

無料会員登録でメルマガをお届け!