合同会社の税理士費用はいくら?顧問料の相場や実例を紹介

合同会社を設立して税理士に依頼すると、費用がいくらかかるか心配な方も多いでしょう。起業したばかりや経営者1人だけの会社の場合「税理士は不要では?」と考える方もいるかもしれません。

確かに税理士にお願いすることで費用が発生しますが、費用対効果という面でさまざまなメリットが期待できます。

そこで合同会社における税理士費用について確認しましょう。

目次

合同会社に税理士が必要な理由

合同会社を設立したら、経営者や従業員がよほど税務・会計に詳しい場合をのぞいて、顧問税理士をつけるのが望ましいといえるでしょう。

決算など税務申告に関わる業務をおまかせできるだけでなく、節税や資金繰りに関する相談もできるため、経営者は本業に専念できるようになります。

そのほかのメリットについては、以下の記事で詳しく解説しています。

税理士費用の相場

税理士費用は、「売上高」や「依頼する業務内容」のほか、「契約形態」によって金額が異なります。

契約形態とは、月単位や年単位で決まった報酬額を支払う「顧問契約」か、業務単位で報酬額を支払う「スポット契約」のいずれかです。

顧問契約の場合

顧問契約の費用は、おおよそ「顧問料・記帳代行・決算料」で構成されます。

以下は顧問契約をした際の料金相場です。

スポット契約の場合

たとえば「記帳代行」だけの依頼であれば1仕訳あたり50〜100円、「決算申告」だけの依頼であれば15万円前後が相場となっています。

そのほか、「法人設立のサポート」であれば5万円前後(+その他手数料)、「補助金・助成金や融資に関するサポート」であれば着手金:3~5万円、成功報酬:調達額の2~5%の費用が発生します。

- 記帳代行の相場はどのくらい?依頼先や注意点、利用するメリットを紹介

- 決算申告のみを税理士に依頼することはできる?相場や費用実例を紹介

- 会社設立にかかる税理士費用と依頼するメリットを解説

- 資金調達を税理士に依頼するメリットは?報酬相場も解説

同じ業務でも顧問契約かどうかで金額が異なるケースも

「法人設立のサポート」の場合、顧問契約を前提として契約することで、通常5万円前後かかる費用を顧問料に含めた料金設定にしている税理士事務所もあります。

また、「補助金・助成金や融資に関するサポート」についても同様で、顧問契約をしている場合は着手金が発生しないケースもあるなど、スポットで依頼するよりも費用が安くすむことが多くなります。

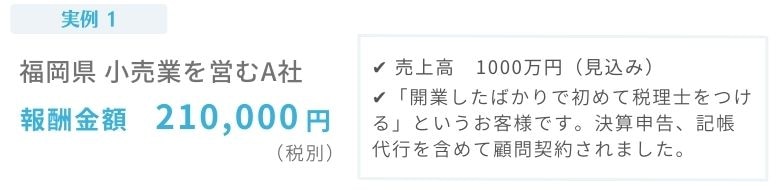

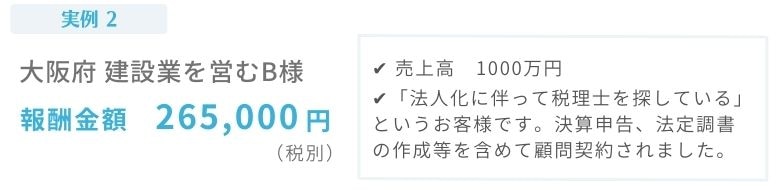

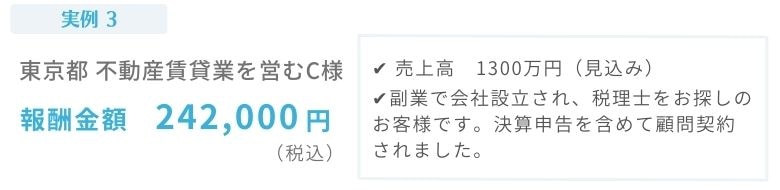

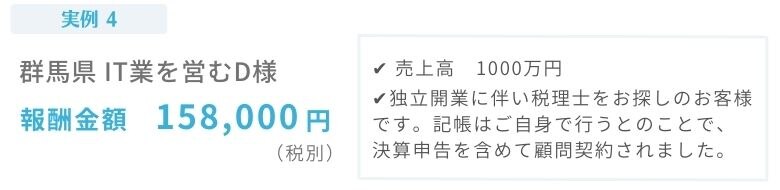

実際いくら?合同会社の税理士費用実例

料金相場は前述のとおりですが、正直なところどのくらいの金額になるかはケースによってさまざまです。

そこで、税理士ドットコムが提供する「税理士紹介サービス」において、実際に税理士と顧問契約された合同会社の実例を紹介します。

税理士費用をおさえるポイント

事業規模がまだ小さい場合などには、税理士費用はなるべく安くしたいとお考えの方もいるでしょう。

税理士費用をおさえるポイントのひとつは、税理士に依頼する業務を精査することです。

税理士にすべての業務を丸投げするのではなく、たとえば記帳は自身で行うなどすれば、依頼する業務が減り、費用を抑えることができます。

また、顧問料は訪問(面談)頻度によっても左右されるため、訪問頻度を月に一度ではなく3〜6か月毎にすることも検討してみるとよいでしょう。

最終的な契約時には、トータル金額だけでなく報酬の内訳を確認しておくことも重要なポイントです。どのような業務が契約内容に含まれているかはきちんと把握した上で契約を結びましょう。

なお前述のとおり、税理士によって報酬金額は異なるため、複数の税理士に見積もりとって比較検討するのも有効です。

税理士費用は経費計上できる

税理士に顧問を依頼すると、税理士報酬がランニングコストとして発生します。

ただし、「事業のために支出した費用」のため、税理士費用は経費として計上することができます。

経費としてきちんと計上することで課税所得が減り、その分税負担が軽減されます。さらに、節税などについてもアドバイスを受けることができるため、支払った報酬を上回る費用対効果が得られることが期待できます。

また、税務申告を税理士に依頼することで追徴課税のリスクが軽減されるほか、税務調査が入った際にもしっかり対応してもらえるので安心です。

複雑な税務会計業務から開放され、事業に専念する時間を確保するためにも、合同会社を設立する際には税理士との顧問契約も検討しましょう。

「合同会社」にまつわるこちらの記事も読まれています

もっと記事を読みたい方はこちら

無料会員登録でメルマガをお届け!