非居住者の役務提供へ源泉徴収をする方法について

日本国内の企業で日本人海外在住者(日本非居住者)を現地採用するにあたり、支払う給与から非居住者として源泉徴収をするにはどのような種類の業務を設定すればいいでしょうか。

役務提供だと実際に働いている場所が海外だと日本の国内源泉とはみなされず源泉徴収ができない。居住国での申告納税が必要になるということだと思うのですが、逆に国内源泉だと説明を付けられる業務内容がありましたらアドバイスをお願いします。

例えば現地からオンラインでコンサルティングを日本国内在住の顧客へおこなってもらう場合。日本国内企業に従業員として在籍している状態で日本から指揮命令下で行っている業務なら勤務地が海外からでも国内の事業に従事しているということで国内源泉とみなして源泉徴収することができますか?

国税庁のNo.2884 非居住者等に対する源泉徴収・源泉徴収の税率 を参照すると下記のどちらかに該当するように業務内容を設定したいです。

その他の項目は該当しないように思います。

(3) 人的役務の提供事業の対価:20.42パーセント

(9) 給与その他人的役務の提供に対する報酬、退職手当等:20.42パーセント

税理士の回答

米森まつ美

日本企業との雇用関係をもって「国内源泉所得とみなす」規定はなく、また、そのような解釈はいまのところ確認できておりません。

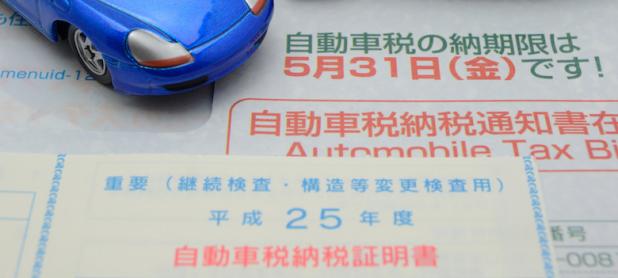

日本での勤務がなくても、「国内源泉所得」となる報酬は、役員報酬などとなりますので、その方が役員であれば、役員報酬については20.42%の源泉徴収の対象となります。

そのため、その方が役員には該当せず、勤務地が海外の場合当該給与は「国内源泉所得」には該当せず、源泉徴収の対象にはならないと考えられます。

なお、誤解があるようですので念のためお伝えいたします。

1 課税の原則として、居住者は「全世界課税」となり、非居住者は「国内源泉所得」のみ課税対象となること。

2 多くの国は「居住者」への課税権を放棄することはないこと。

3 非居住者として他国(日本)で課税されたとしても、当該報酬(所得)は通常、居住地国でも課税対象となること。

4 二重課税となった場合は、租税条約を締結している国であれば、条約により「外国税額控除」などで二重課税を防止するなど調整を掛けていること(条約が締結されていないときは、二重課税のままとなる)

となっていますので、この非居住者の方が給与を日本で課税されたとしても、当該給与は居住地国でも課税の対象となります。

また、外国から支払われた「給与」の課税方法が、その国の規定で「申告」のみとなるのか、「国内払い」として源泉所得税をその国に納付することになるかについてはその国の税制によりますので、その方の居住地国の税務当局に確認する必要があると考えます。

また「国内源泉所得」の区分ですが

「人的役務の提供事業の対価」は、企業などが他者(従業員や外注先など)を派遣して得る報酬を指します。

その人個人の報酬は「給与その他の人的役務の提供に対する報酬」となります。

例えば

人的役務の提供事業の対価は、芸能プロダクション(個人・法人) の報酬

人的役務の提供の報酬は 芸能人個人の報酬 となります

その意味で、雇用される非居住者の方の報酬は「人的役務の提供の報酬」に該当すると考えられます。

ただし、その非居住者の方との契約が「業務委託契約」であり、その方が居住地国で「自由職業者(事業所得者)」として活動をしている場合で、当該依頼した業務が「著作権」が生じる業務の場合は、使用料や著作権の譲渡として国内源泉所得に該当する可能性はあります。(20.42%)

この場合も「租税条約」によっては、税率の軽減や免除が受けられ、かつ当該所得に対して居住地国での課税もされます。

ご説明をいただきありがとうございます。

上記理解したうえで、もう一つ質問させてください。

もしその非居住者の方をみなし役員(謄本には登記していない、顧問、または相談役、固定報酬)とする場合、役員報酬ということで日本側で20.42%の源泉徴収をすることは可能でしょうか?それとも登記していないのでそれはできないでしょうか?

米森まつ美

回答します

「みなし役員」は法人税の規定であるため、登録された「役員」でない場合はその報酬(給与)は、「役員報酬」として国内源泉所得には該当せず、所得税の課税はできません。

勉強になりました。ありがとうございました。

米森まつ美

ベストアンサーをありがとうございます。

少しでもお役に立てましたら幸いです

本投稿は、2024年06月26日 11時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。