一般社団法人を設立しよう!手続きの流れを6つのステップで解説

「一般社団法人」は、条件を満たせば税制優遇がされたり設立費用が安いなど、株式会社にはないメリットがあります。

そこでこの記事では、一般社団法人の設立の流れを6つのステップでわかりやすく解説します。あわせて必要書類の作成方法やかかる費用についても確認しましょう。

目次

一般社団法人とは

一般社団法人とは、人の集まりに対して法人格が与えられる、営利を目的としない「非営利法人」のことです。

非営利法人と聞くと、利益を上げてはいけないと思われがちですが、株式会社などと同様に利益事業を営むことは可能です。

一般社団法人を設立するには、最低2名以上の社員(発起人)が必要となる一方、資本金に相当する拠出金は不要となるため、株式会社に比べてかかる費用は半分程度というメリットもあります。

そのほか一般社団法人の基礎知識については以下の記事で詳しく解説しています。

一般社団法人の設立手順6つのSTEP

一般社団法人は2〜3週間程度で設立することができます。設立までの主な流れをまとめると、以下の6つのステップに分けることができます。

STEP1 機関設計を行う

機関とは、法律により定められた、会社の意思決定や業務執行の権限を持つ理事や社員総会などのことです。これらの機関についてどう設置するかを決めることを機関設計といいます。

機関の構成パターンは法人形態によって異なり、一般社団法人では以下の5つのいずれかのパターンで決めることになります。

- 社員総会+理事

- 社員総会+理事+監事

- 社員総会+理事+監事+会計監査人

- 社員総会+理事+理事会+監事

- 社員総会+理事+理事会+監事+会計監査人

一般社団法人設立に必要な人数

一般社団法人の設立には、社員が2名、理事が1名必要ですが、理事は社員と兼任することができるので、最低2名の人員で設立が可能です。

ただし「非営利型一般社団法人」の場合には、理事は3名以上、理事及びその親族である理事の合計数が理事の総数の3分の1以下であることが条件となります。

STEP2 定款の作成

機関設計を行ったら、社員が共同して定款を作成します。

定款とは組織の根本規則を定めたものをいいます。法人の登記手続きをする際に作成が必要で、「名称、目的、所在地、社員、理事、事業年度」などを定めて記載します。

定款は「会社の憲法」とも呼ばれ、記載内容は設立後の運営に影響を及ぼすことになるので、慎重に決定しましょう。

記載事項には「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」があり、「絶対的記載事項」は必ず記載が必要です。

絶対的記載事項

- 名称(法人名)

- 主たる事務所の所在地

- 目的(事業の目的)

- 公告方法

- 社員の資格の得喪に関する規定

- 事業年度

- 設立時社員の氏名または名称および住所

以下の項目に関しては、定款に記載しても無効となります。

- 社員に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を与えること

- 法の規定により社員総会の決議を必要とする事項について、理事、理事会その他の社員総会以外の機関が決定することができること

- 社員総会で社員が議決権を行使することができないと規定すること

なお、非営利型一般社団法人を設立する場合は、前述したとおり、非営利が徹底されているか、共益活動を目的としている必要があるなど、定める要件が厳しくなります。そのため、定款を作成する際には、税理士に非営利型の要件を確認したり、行政書士に定款の作成を依頼することをおすすめします。

STEP3 定款の認証

定款が完成したら、事務所所在地を管轄する公証役場で定款の認証を受けます。定款の認証に必要なものは以下のとおりです。定款認証手数料も準備しましょう。

- 定款(紙の場合は3通)

- 発起人全員の印鑑登録証明書

- 発起人全員の実印

株式会社や合同会社等の場合、「電子定款」を利用することで収入印紙を貼る必要がなくなり、その分費用がおさえられます。しかし一般社団法人の定款はそもそも印紙税法で定められている課税対象ではないため、いずれにせよ収入印紙は不要です。

STEP4 必要書類の作成

定款の認証が終わったら、法務局へ申請する際に必要な6つの書類を準備します。理事会を設置するかで必要書類は異なりますが、以下では理事会を設置しない場合で解説します。

- 定款(紙の場合は1通)

- 一般社団法人設立登記申請書

- 設立時社員の決議書

- 設立時理事・監事の就任承諾書

- 設立時理事の印鑑証明書

- 印鑑届出書

1)定款

紙の定款の場合は定款の原本1部、電子定款の場合は電磁的記録媒体(CD-R、DVD-R等)が必要になります。

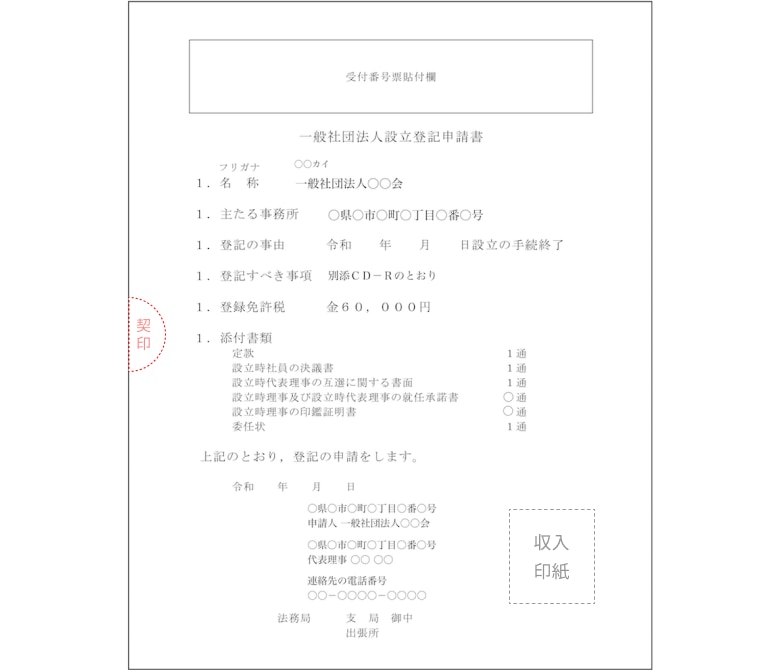

2)一般社団法人設立登記申請書

申請書は法務局のホームページからダウンロードが可能です。理事会及び監事を設置しない設置する場合とで書式が異なるので注意しましょう。登録免許料として6万円分の収入印紙を申請書に貼ります。

【理事会及び監事を設置しない一般社団法人の設立登記申請書の例】

「登記すべき事項」は申請書に記載するほか、CD-RやDVD-Rに記録することができます。その際には申請書と一緒に提出します。

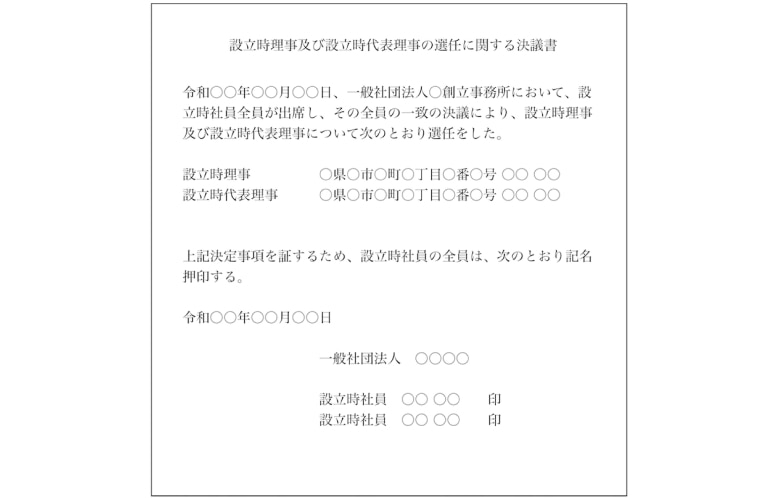

3)設立時社員の決議書

設立時に理事を選任したり、事務所の所在地等を選任したことを証明する決議書を作成します。

4)設立時理事・監事の就任承諾書

理事や監事など役員の選任を受け、就任を証明する就任承諾書を作成します。

5)設立時理事の印鑑証明書

理事会を設置しない場合は、すべての理事の印鑑証明書が必要です。理事会を設置する場合は、代表理事の印鑑証明書を1通提出します。

6)印鑑届出書

法人の印鑑の実印登録をするために、印鑑届出書を提出します。印鑑届出書は法務局もしくは法務局のホームページで入手することができます。

STEP5 法務局で登記申請

書類がすべて用意できたら、事務所所在地を管轄する法務局で設立登記の申請を行います。登記の受付から完了までは約1週間ほどです。設立日は、登記申請を行った日になります。

設立が完了したら、法人の登記簿謄本(登記事項証明書)と印鑑証明書を取得しておきましょう。法人口座の開設や社会保険の手続きなどで必要になります。

STEP6 設立後にやる手続き

登記申請が完了したあとは、社団法人を設立した旨の書類を税務署および都道府県税事務所に提出します。健康保険に関する書類は年金事務所に、従業員を雇用した場合は労働基準監督署・ハローワークへの届け出を忘れないようにしましょう。

一般社団法人の設立にかかる費用

一般社団法人の設立時には、登記にかかる費用として最低12万円が必要です。

内訳は下表のとおりで、このほかに「拠出金」を設ける場合はその分の資金も用意しましょう

| 区分 | 費用 |

|---|---|

| 定款認証手数料 | 5万円 |

| 登録免許税(登記手数料) | 6万円 |

| 謄本交付手数料 | 約2000円 |

| 印鑑証明書交付手数料 | 約1000円(社員や理事の人数による) |

| 代表者印代金 | 約1000円〜 |

一般社団法人を設立する際の注意点

一般社団法人を設立する際は以下のことに注意が必要です。

社員総会の開催が必要

一般社団法人を設立するには、意思決定機関である「社員総会」を設置し、事業年度終了後に定時社員総会を開催する必要があります。そのため決算書の作成など、任意団体のときよりも多くの業務が発生します。

理事の任期ごとに登記申請が必要

一般社団法人では理事を1名以上置く必要があり、任期は最長2年となっています。同じ理事が再任することもできますが、その場合でも理事変更の登記申請が必要となります。監事も最長4年の任期ごとに変更登記が必要です。

株式会社の場合は要件を満たせば役員の任期は10年まで延長できるため、この点は株式会社と比べると手続きが面倒だといえるでしょう。

設立手続きは自分でできる?

以上のように、一般社団法人は比較的簡単な手続きで設立できるため、非営利型以外であれば自身でも行うことができます。

ただし、非営利型一般社団法人を設立する際には、行う事業が収益事業に該当するか・しないかの判断が難しく、慎重に定款の規定を定める必要があります。

その際は、公認会計士・税理士などの専門家に相談しながら設立手続きを行いましょう。

また、一般社団法人の会計・税務についても専門性を要します。そのため、設立手続きからその後の顧問契約もあわせて依頼できるような一般社団法人に精通した税理士に相談とよいでしょう。

もっと記事を読みたい方はこちら

無料会員登録でメルマガをお届け!