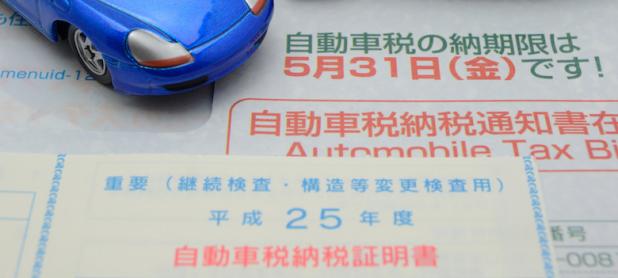

代物弁済の場合の不動産譲渡税の取得費

この度配偶者の不動産を相続により取得し、その不動産を650万円で譲渡することになりました。

登記簿を見ると、当該不動産は代物弁済によって取得したものということが判明しました。

国税庁のサイトを見ると

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/05/08.htm

にあるように、取得費は、当時の時価になるようですが、当時の時価が分かりません。

どのように処理したらいいのでしょうか?

税理士の回答

小野陽祐

代物弁済によって取得した資産の取得費は原則としては、その弁済により消滅した債権の額となります。

しかし、その代物弁済により消滅した債権の額が代物弁済により取得した資産の価額を大幅に超えることとなる場合において、

その超える部分の金額について債権者がその弁済を求めないこととしたときは、当事者の認識又は契約にかかわらず、

消滅した債権額(特に債権額と代物弁済の対象資産の時価の差額)は取得費とは考えられないため、

その時点の代物弁済対象資産の時価までしか取得費とは認められないようです。

例えば1億円の債権の代物弁済が時価500万円の土地であり、差額の9500万円は回収不能といったようなケースで、取得価額は1億円でなく500万円と言うことです。

ここで時価というのもクセモノです。その当時の固定資産税評価額でも判明すれば、そこから計算上の時価というものを算出することはできると思います。

ご質問のケースでは、

1代物弁済を受けた時に消滅した債権の額を調べる

2代物弁済を受けた当時の不動産の時価を大雑把に推測する

1と2を比較して、1の方が明らかに大きいということでなければ1の額を取得費とします。

1の方が明らかに大きな場合は、当時の不動産の時価を合理的な裏付けのあるレベルで推定し、それを取得費とする。

全く分からないならば、諦めて売却額の5%を取得費とする、という具合になると思います。

ご回答ありがとうございました。

ご質問のケースでは、以下の部分が

どちらも 「1の方が大きな場合」について書かれているようですが、「2の方が大きな場合」はどうなるのでしょうか?

小野陽祐

2の方が明らかに大きな場合

2の方が明らかに大きなケースでは、上記でいう代物弁済にはあたりません。

低額で譲り受けた資産を譲渡した場合の取得費がいくらになるかという考え方をします。

債務者が法人であった場合には、結果としては代物弁済が行われた時点の時価が取得価額となります。

債務者が個人であった場合には、債務者がその代物弁済の対象とした不動産をいくらで取得したかに左右されることとなります。

債務者がかつてその土地を取得した価額を代物弁済時に消滅した債権債務が上回っていれば、消滅した債権債務額が次回の取得費となります。

債務者がかつてその土地を取得した価額が代物弁済時に消滅した債権債務を上回っていれば、債務者がその代物弁済の対象とした不動産の取得費が引き継がれます。

大変参考になりました。

ありがとうございました。

本投稿は、2016年04月11日 17時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。